第100回薬剤師国家試験

◆問206-207

43歳男性。胃潰瘍の治療のため、オメプラゾール腸溶錠20 mgを1日1回投与されることになった。◆ 問206

オメプラゾール腸溶錠を適切に使用するための情報として正しいのはどれか。2つ選べ。-

逆流性食道炎の治療にも用いられる。

-

小腸の管腔内で活性体に変化する。

-

通常、胃潰瘍の治療では、最長8週間まで投薬できる。

-

CYP2D6の活性が低い場合は、オメプラゾールの血中濃度が上昇しやすい。

-

併用すると、アタザナビル硫酸塩の吸収率が高まる。

◆ 問207

◆ 問206

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:1、3

本剤はプロトンポンプ阻害薬であり、胃潰瘍に加え、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎の治療にも用いられる。

本剤は、胃壁細胞の酸性領域に集約し活性体となり、H+,K+−ATPaseを不可逆的に阻害することにより胃酸分泌を抑制する。

本剤は、胃潰瘍及び逆流性食道炎に対し、最長8週間まで投与することが可能であり、また、十二指腸潰瘍に対し、最長6週間まで投与することが可能である。

本剤は、主にCYP2C19によって代謝されるため、CYP2D6の活性が低い場合でも、血中濃度はほとんど変化しない。なお、本剤をCYP2C19の活性が低い患者に投与すると血中濃度が上昇することがある。

本剤投与により胃内pHが上昇すると、アタザナビル硫酸塩の溶解性が低下し、吸収率が低くなることがある。よって、本剤とアタザナビル硫酸塩は併用禁忌である。

◆ 問207

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:2

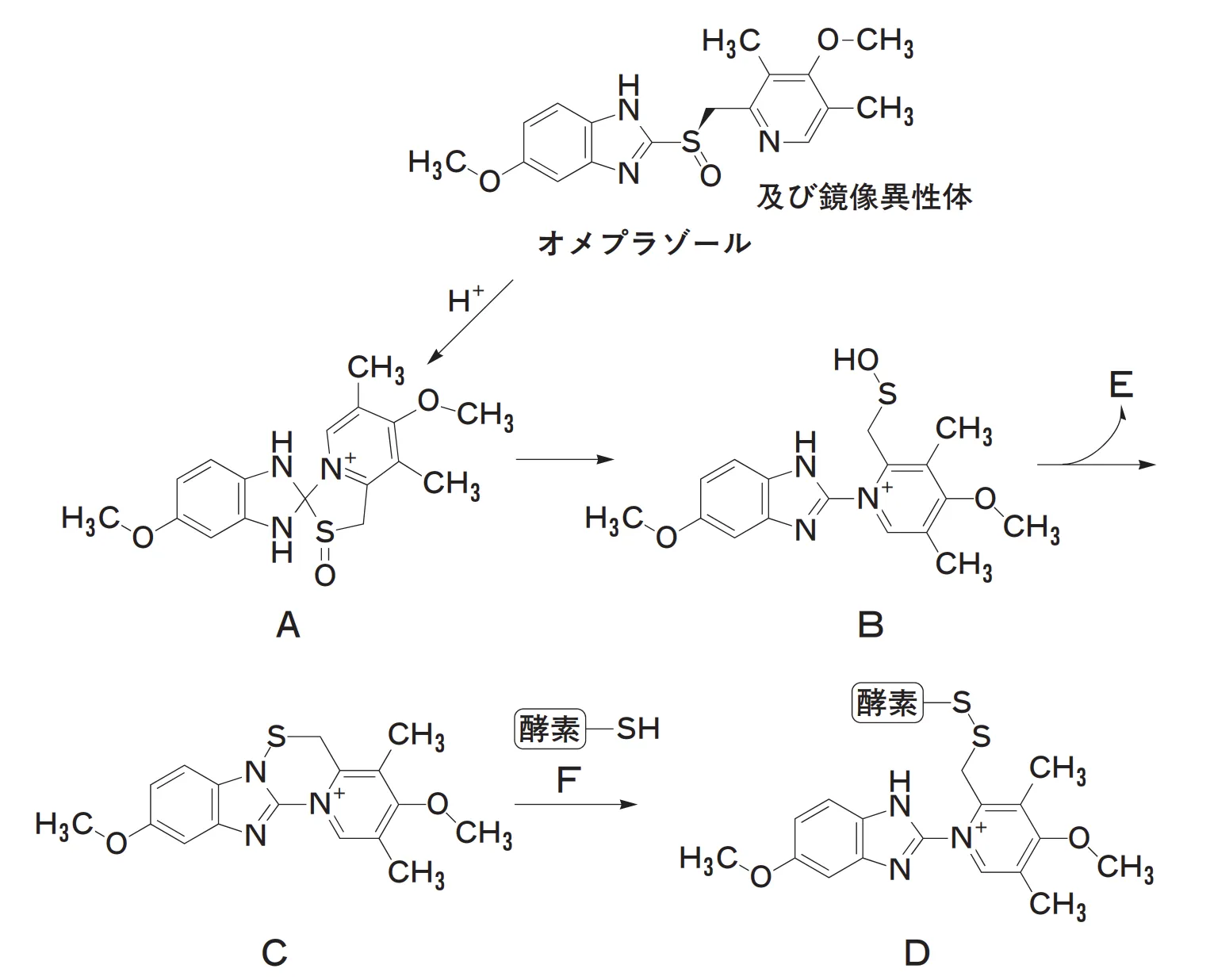

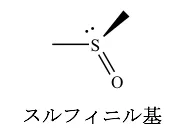

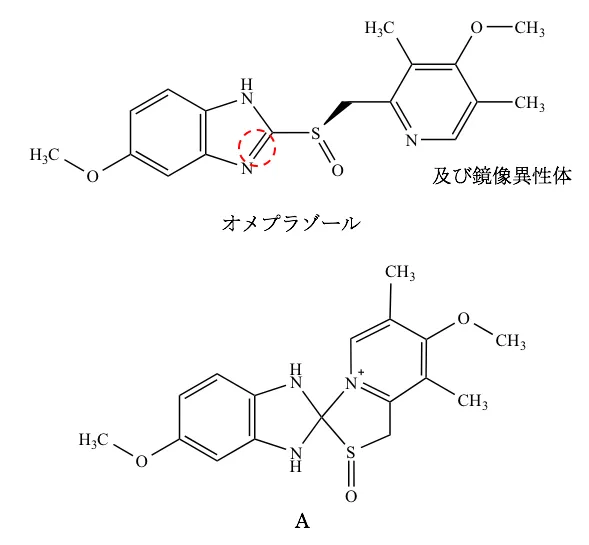

オメプラゾールの構造中に含まれるスルフィニル基(S=O)のは不斉中心となる(下図参照)。

スルフィニル基には、ローンペアも併せて4つの異なる原子および原子団が結合しているため、不斉中心となる。

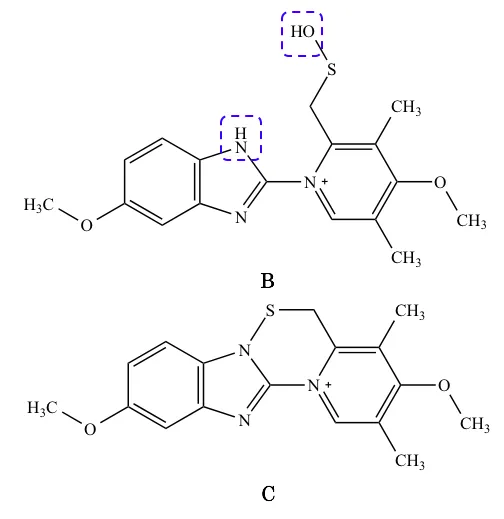

オメプラゾールと構造Aを比較すると、下図の赤点線で囲んだ二重結合が単結合となり、水素が付加していることから、構造Aはオメプラゾールの分子内付加反応により生成すると考えられる。

構造Bと構造Cを比較すると、下図の青点線で囲んだHとOHが脱離して構造Cが生成していることより、構造Bから構造Cへの変換によって生成する分子は水であると考えられる。

構造Cは酵素F(H+,K+−ATPase)のシステイン残基の−SH基と反応して構造Dとなる。

オメプラゾールは活性体(構造C)に変化した後、酵素F(H+,K+−ATPase)とジスルフィド結合することにより酵素F(H+,K+−ATPase)を不可逆的に阻害する。