第101回薬剤師国家試験

◆ 問127

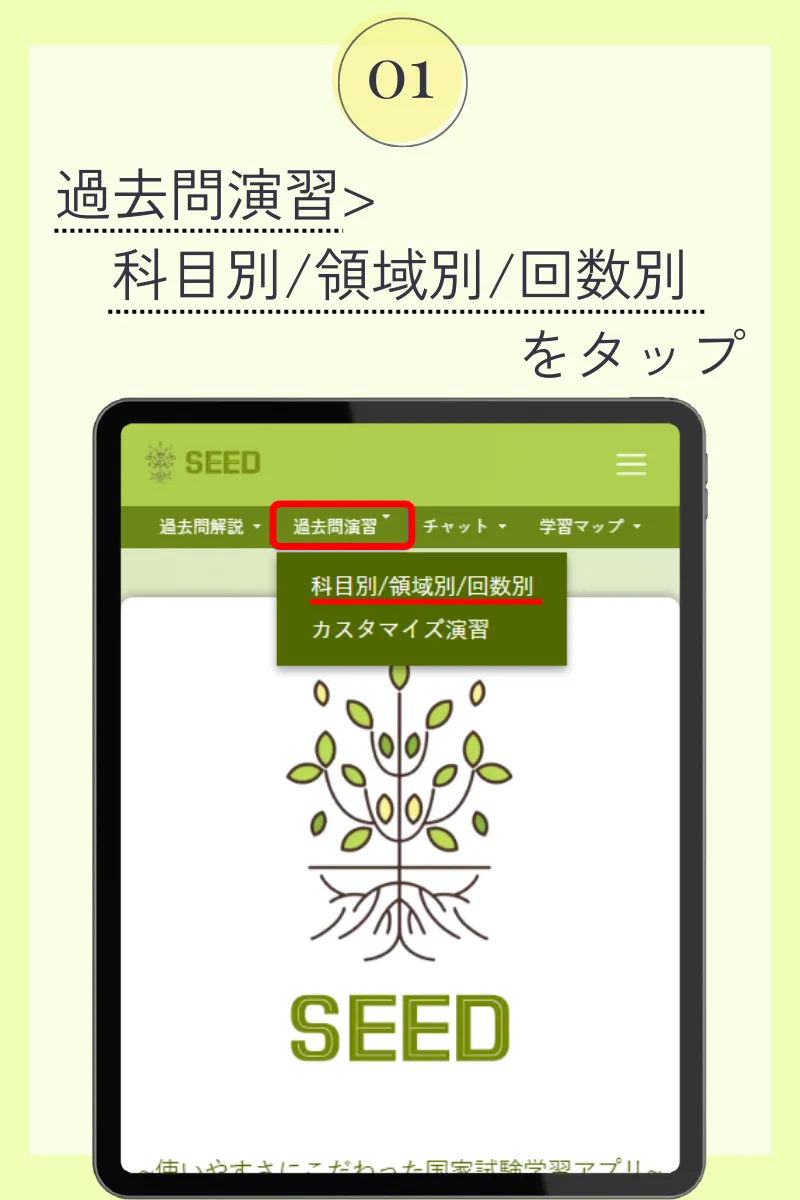

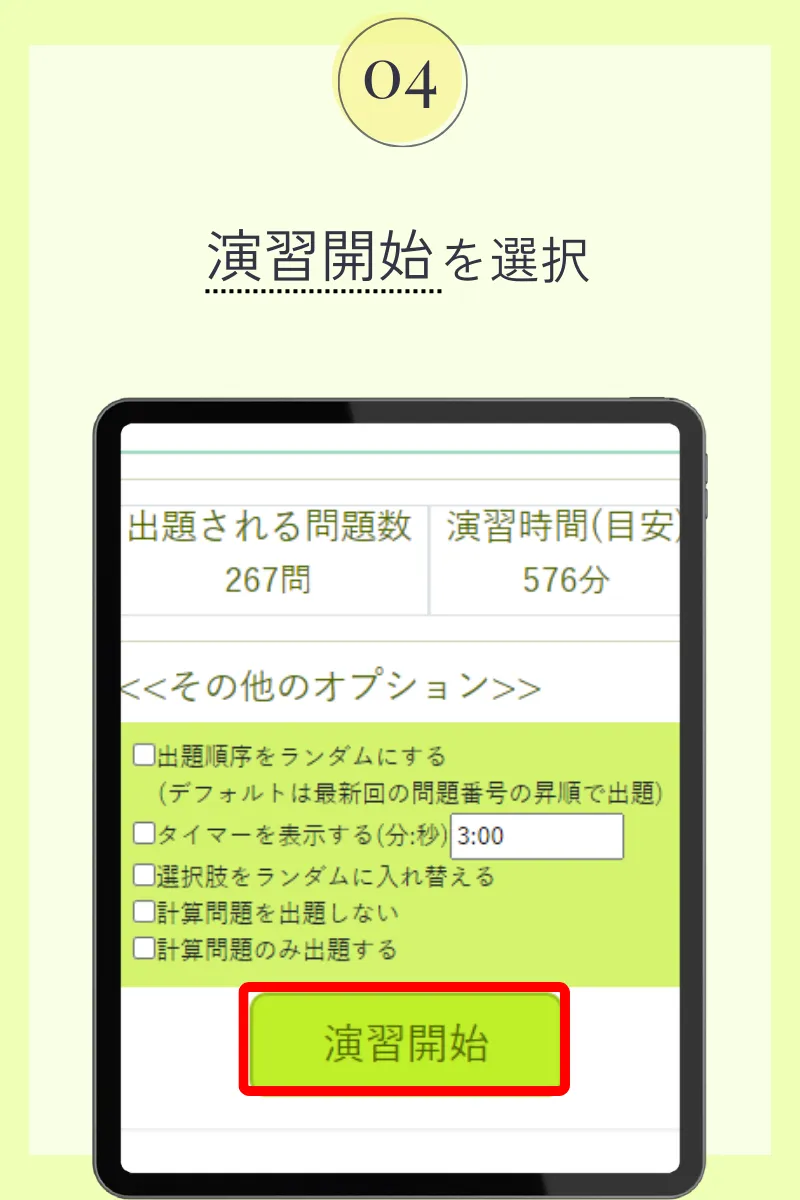

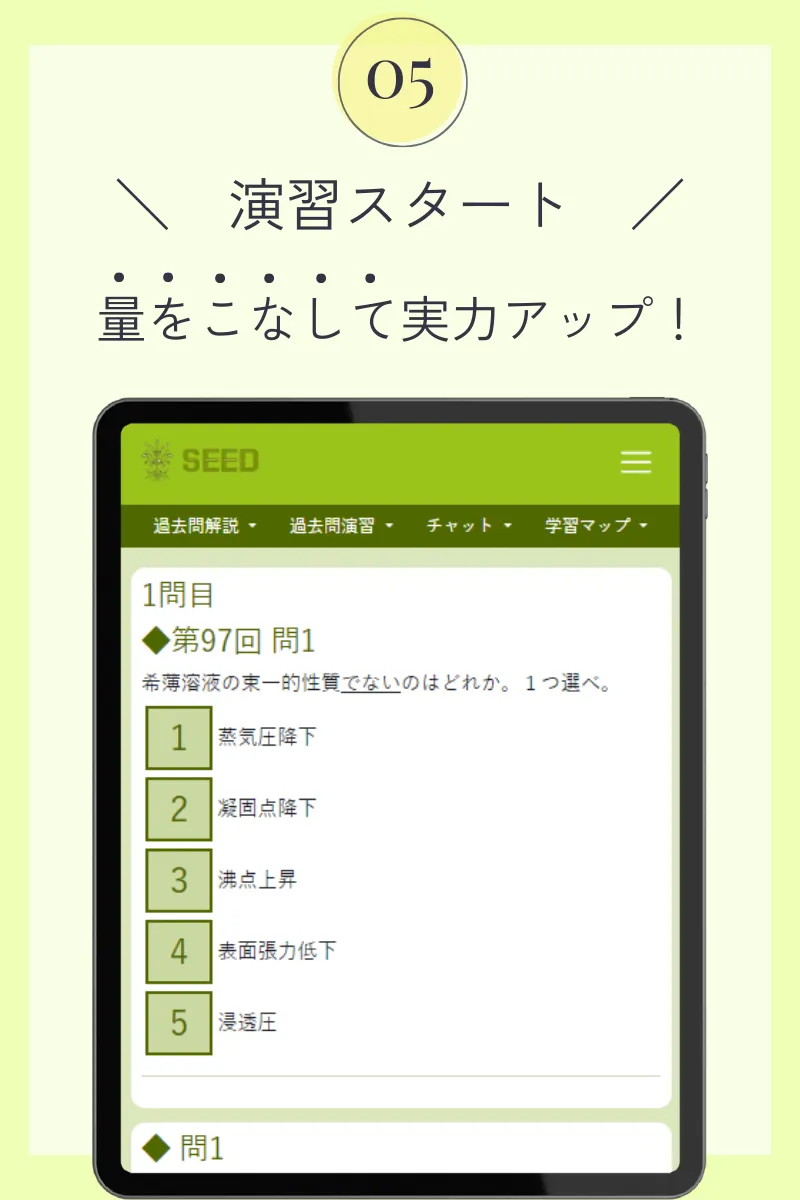

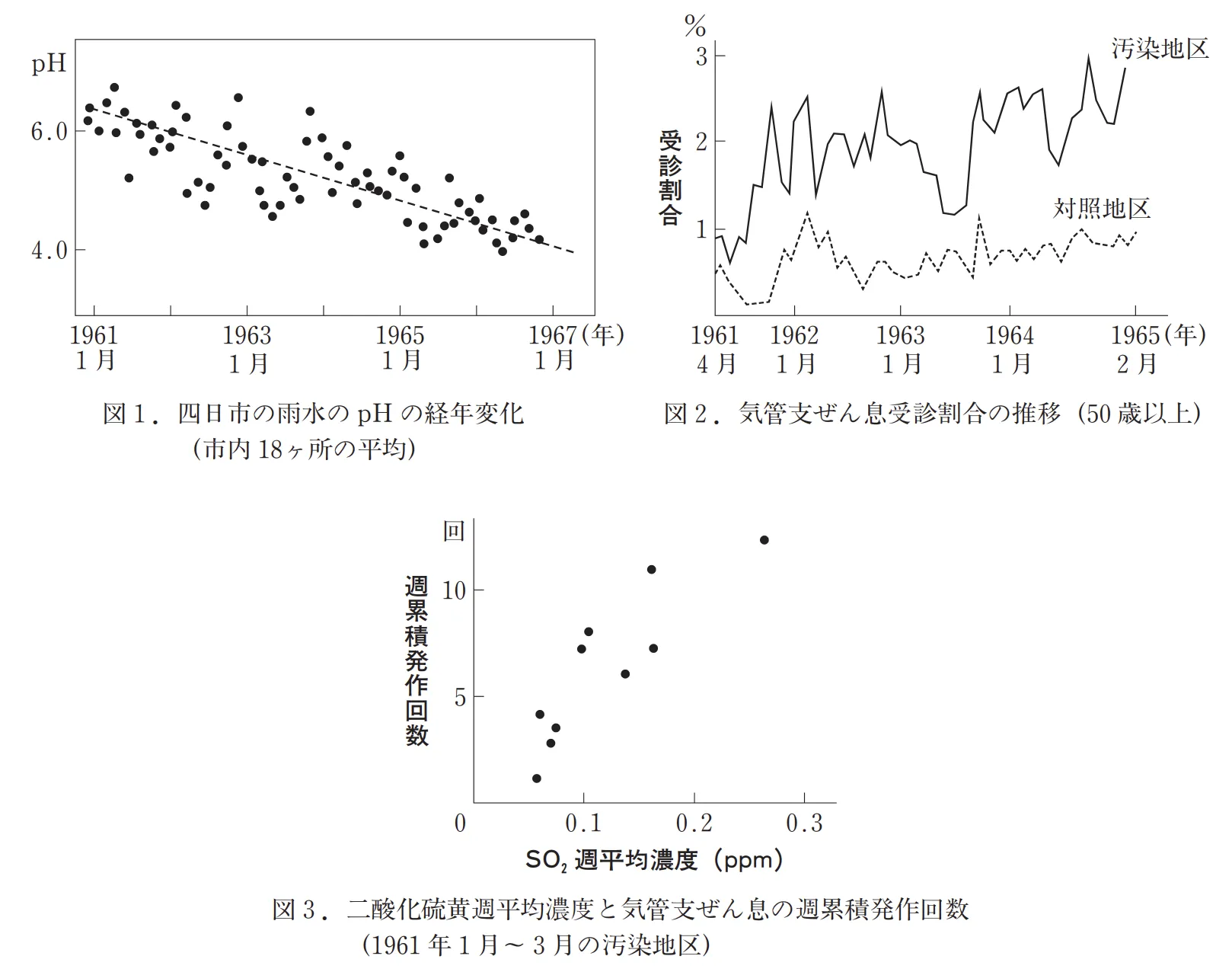

第二次世界大戦後、四日市地域ではコンビナート(火力発電、石油精製、石油化学の工場群)が次々に操業を開始した。その後、市への悪臭の苦情及び汚染地域でのぜん息患者が増加したが、これらの現象はコンビナート操業前には認められなかった。そのため、1961年から5年間の国民健康保険のレセプト(診療報酬明細書)をもとに、汚染地区と汚染がみられなかった地区(対照地区)の住民約3万人について、二酸化硫黄による大気汚染と地域住民の気管支ぜん息などの健康被害の調査が行われた。以下の図 1~3は、その調査結果である。

この疫学調査に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

-

この調査は、症例対照研究である。

-

1961年の時点で、四日市市内では頻繁に酸性雨が認められていた。

-

対照地区でも気管支ぜん息の受診があったことから、二酸化硫黄が原因物質である可能性は低いと考えられる。

-

1961年以降、汚染地区で、気管支ぜん息の受診割合が対照地区に比べ多いことから、二酸化硫黄曝露と健康被害との間には関連があると考えられる。

-

二酸化硫黄濃度が高くなると、気管支ぜん息の発作回数が増加する傾向が認められる。

◆ 問127

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:4、5

1 誤

この調査では、二酸化硫黄による大気汚染と気管支ぜん息などの健康被害の関係を調べている。よって、この調査は、要因対照研究(コホート研究)である。

2 誤

酸性雨とは、pH5.6以下の雨のことである。図1より1961年の時点で、四日市市内ではほとんど酸性雨が認められていない。

3 誤

図2より、対照地区に比べ、汚染地区の受診割合が高いことから、二酸化硫黄が気管支ぜん息の原因物質である可能性は高い。

4 正

3参照

5 正

図3より、SO2週平均濃度(ppm)と週累積発作回数に相関性が認められることから、二酸化硫黄濃度が高くなると、気管支ぜん息の発作回数が増加する傾向が認められる。