第101回薬剤師国家試験

◆問204-205

74歳男性。意識障害のため救急搬送されてきた。水分貯留をともなう高血圧性緊急症と診断され、治療方針を話し合う中でニカルジピン塩酸塩とフロセミドの投与が検討された。◆ 問204

◆ 問205

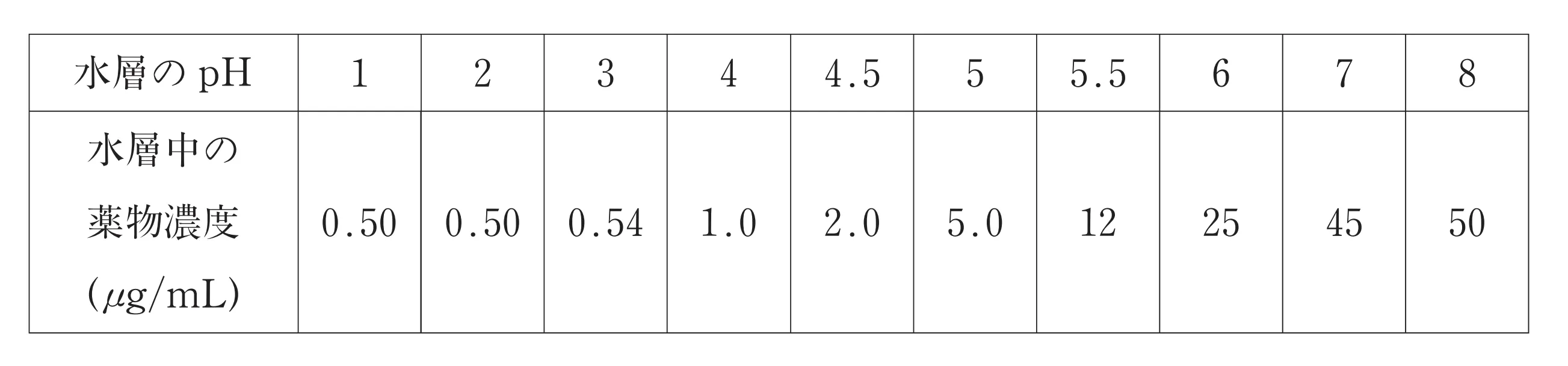

処方薬の物性を測定する目的で、種々のpHで水溶液(50 μg/mL)を調製し、その5 mLずつに、それぞれ1-オクタノール5 mLを加えてよく振り混ぜ、分配平衡に達した後、水層中の薬物濃度を測定した。以下の表は、処方されたどちらかの薬物の結果である。この結果に関する記述として正しいのはどれか。2つ選べ。ただし、この薬物は1-オクタノールとの相互作用を起こさず、また、イオン形薬物の1-オクタノールへの分配は起こらないものとする。

-

塩基性薬物ニカルジピンの測定結果である。

-

酸性薬物フロセミドの測定結果である。

-

この薬物の分配係数は、約10である。

-

この薬物のpKaは、約6.0である。

-

この薬物のpKaは、約4.0である。

◆ 問204

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:3、4

1 誤

酸性注射液のニカルジピン塩酸塩注射液と、アルカリ性注射液のフロセミド注射液を混合するとpHの変化により白濁するため、混合せず別々に投与する。

2 誤

高血圧を治療する際、ニカルジピン塩酸塩注射液は点滴静注で用いられる。

3 正

ニカルジピン塩酸塩注射液及びフロセミド注射液はともに生理食塩水又はブドウ糖注射液で希釈することが可能である。

4 正

フロセミド注射液の利尿効果は急激に現れることがあるため、電解質失調に注意して投与する必要がある。

◆ 問205

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:2、5

1 誤

水層のpHの増加に伴い、水層中の薬物濃度が増加していることから、水層のpHの増加に伴いイオン形が増加する薬物であると考えられる。よって、この測定結果は、酸性薬物であるフロセミドのものである。

2 正

1参照

3 誤

この薬物の分配係数(真の分配係数)は以下の式により求めることができる。

真の分配係数=1-オクタノール中の分子形濃度/水中の分子形濃度

酸性薬物はpHが低いとき、ほとんど分子形で存在するため、pH1のときのデータより真の分配係数を以下のように求めることができる。

真の分配係数=1-オクタノール中の分子形濃度/水中の分子形濃度=49.5/0.5=99

4 誤

5参照

5 正

pH=pKaのとき、水層中の分子形の濃度とイオン形の濃度が等しいため、みかけの分配係数=真の分配係数/2が成立する。

みかけの分配係数は以下の式より求めることができる。

みかけの分配係数=1-オクタノール中の薬物濃度/水中の薬物濃度

上記の式より、pH4におけるみかけの分配係数を以下のように求めることができる。

みかけの分配係数=1-オクタノール中の薬物濃度/水中の薬物濃度=49/1.0=49

pH4において、みかけの分配係数=真の分配係数/2が成立していることから、この薬物のpKaは、約4.0である。