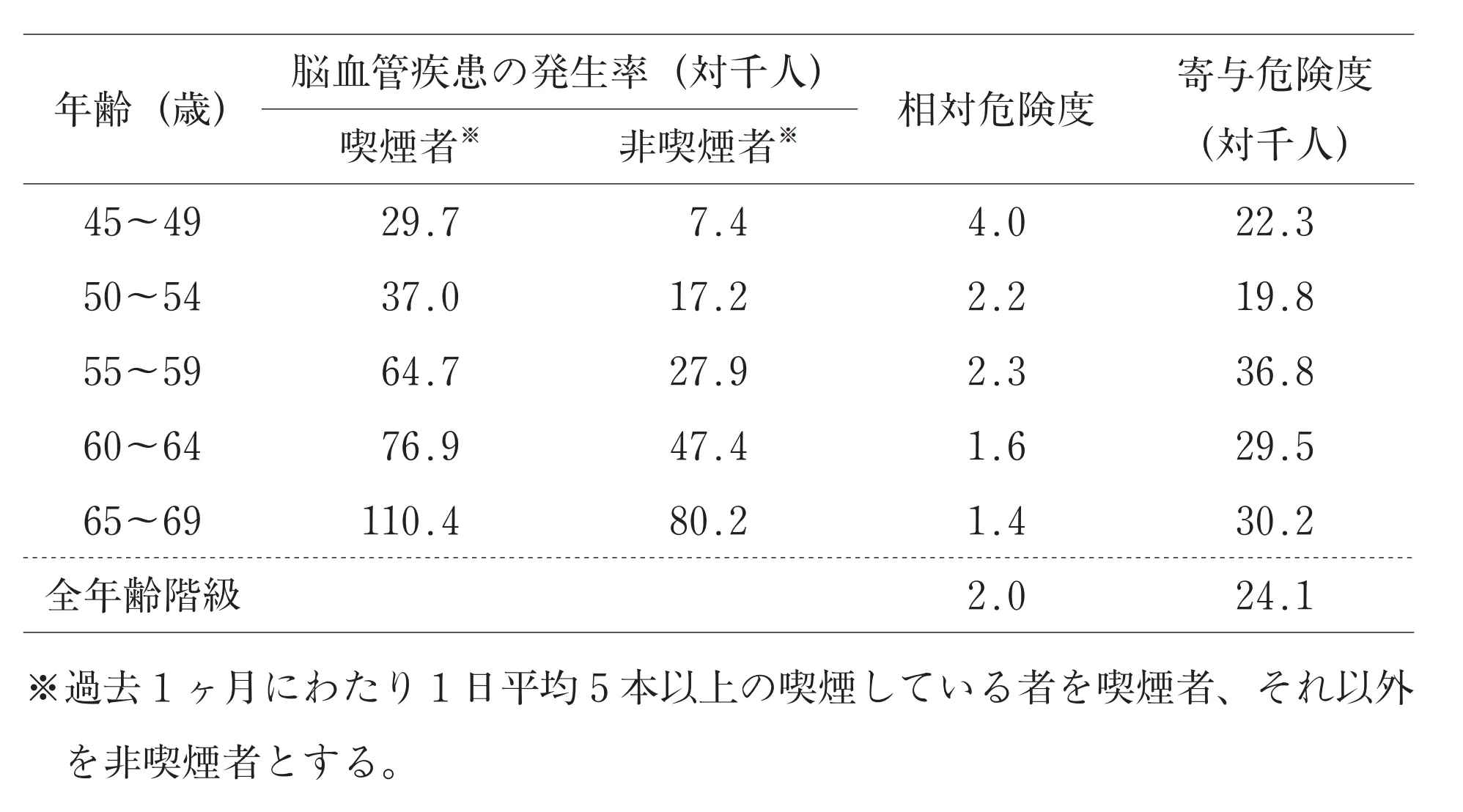

第102回薬剤師国家試験

◆ 問125

喫煙者と非喫煙者における脳血管疾患の年齢階級別発生率を調べ、喫煙と脳血管疾患との関係を調べたところ、表に示す結果が得られた。この結果に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。

-

この表は、症例−対照研究の結果を示している。

-

この表における相対危険度は、喫煙をやめることによって脳血管疾患発症数がどれくらい減少できるかを示している。

-

全ての年齢群のうち、55〜59歳の群は、喫煙が脳血管疾患を発症させるリスクが最も高いと考えられる。

-

65〜69歳の群の相対危険度の値が全ての年齢群の値より低いのは、加齢によって脳血管疾患の発症率が喫煙の有無にかかわらず高くなるためであると考えられる。

-

喫煙と脳血管疾患発生率との関係を解析する上で、年齢が交絡因子となっている。

◆ 問125

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:4、5

1 誤

この表は、対象集団を要因の有無(喫煙、非喫煙)によって分け、将来に向かって疾病(脳血管疾患)の発生率を比較していることから、要因・対照研究の結果を示している。

2 誤

この表における相対危険度は、喫煙が脳血管疾患を発症させるリスクが何倍になるかを示している。なお、喫煙をやめることによって脳血管疾患発症数がどれくらい減少できるかを示しているのは、寄与危険度である。

3 誤

全ての年齢群のうち、喫煙が脳血管疾患を発症させるリスクが最も高いと考えられるのは、相対危険度が最も高い45~49歳の群である。

4 正

65~69歳の群では、相対危険度の値が全ての年齢群の値より低く、非喫煙者の脳血管疾患の発生率が他の年齢階級より高くなっている。その理由として考えられるのは、加齢によって脳血管疾患の発症率が喫煙の有無にかかわらず高くなるためであると考えられる。

5 正

交絡因子とは、疾患の発生(脳血管疾患の発生)に影響を与える調査目的(喫煙、非喫煙)以外の要因のことであり、本調査結果を解析する上で、年齢は交絡因子となっている。