第102回薬剤師国家試験

◆問222-225

50歳男性。体重60 kg。重症感染症のため一時的に高カロリー輸液ソフトバック製剤(1,003 mL中にブドウ糖175 g、総遊離アミノ酸30 gを含有)を中心静脈から投与することになった。この男性の腎機能は正常である。◆ 問222

◆ 問223

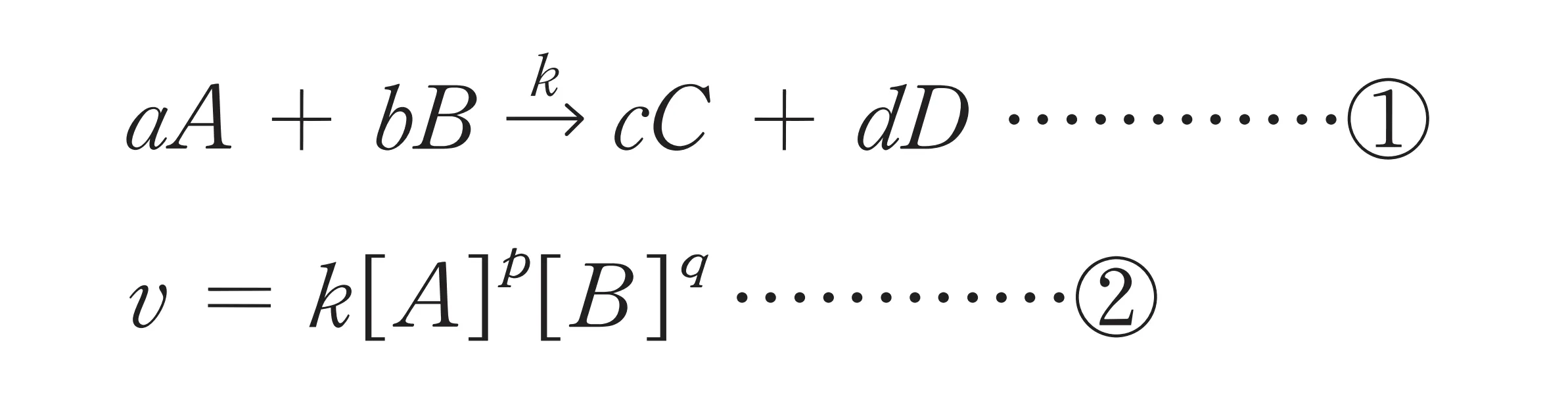

グルコースとアミノ酸を混合した場合、化学反応が起こることがある。反応速度定数をkとする①のような反応において、反応速度vが②のように表されるとき、以下の記述のうち正しいのはどれか。2つ選べ。

ただしA〜Dは物質を、a〜dは化学量論係数を表す。また、[A]〜[D]はそれぞれA〜Dの濃度を表すものとする。

-

p=a、q=bの関係式が常に成り立つとは限らない。

-

p、qは必ず正の整数である。

-

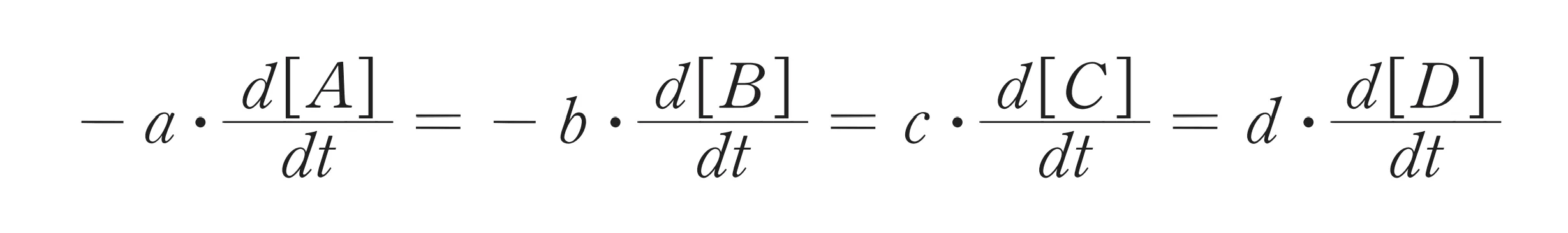

各物質量の変化に注目すると下のような関係式が成り立つ。

-

kは反応条件によって変化するが、反応物の濃度には無関係な値である。

◆ 問224

◆ 問225

◆ 問222

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:2

<ブドウ糖によるカロリーを求める。>

ブドウ糖が175 g含有されていることから、ブドウ糖によるカロリーを以下のように求めることができる。

ブドウ糖によるカロリー=175 g×4 kcal/g(糖質のAtwater係数)=700 kcal

<窒素の量を求める>

総遊離アミノ酸が30 g含有されていることから、窒素の量を以下のように求めることができる。

窒素の量=30 g×0.16=4.8 g

これらのことから、非タンパク質性カロリー(kcal)/窒素(g)比(NPC/N)の値を以下のように求めることができる。

NPC/N=700/4.8≒146 kcal/g

◆ 問223

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:1、4

1 正

p、qは反応次数であり、化学量論係数と常に一致するとは限らない。

2 誤

p、qは、正の整数とは限らず、0や分数(少数)の場合もある。

3 誤

各物質量の変化に注目すると以下のような関係式が成立する。

-1/a×Aの変化速度=-1/b×Bの変化速度=1/c×Cの変化速度=1/d×Dの変化速度

4 正

kは反応条件(温度、pHなど)によって変化するが、反応物の濃度には無関係な値である。

◆ 問224

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:1、3

1 正

高カロリー輸液は、血液に比べ浸透圧が高いため、末梢静脈から投与すると、痛みを伴う静脈炎や血管壊死が起こりやすい。

2 誤

高カロリー輸液療法を施行するにあたって、糖とアミノ酸で十分なカロリーを投与できる場合でも、必須脂肪酸を補う目的で脂肪乳剤を投与する必要がある。

3 正

高カロリー輸液に含まれるビタミン類(ビタミンB2、B6、B12、Cなど)は光によって分解されやすいため、調製後の高カロリー輸液を投与するときは、遮光カバーで被覆する必要がある。

4 誤

腎機能が低下している場合は、微量元素が排泄されにくくなるため、高カロリー輸液に添加する微量元素の添加量を減量する。

5 誤

高カロリー輸液の基本液のブドウ糖濃度は、15〜50%程度に調整されている。なお、末梢から投与する輸液については、ブドウ糖濃度が10%以下に調整されている。

◆ 問225

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:3、4

1 誤

グルコースの1位のアルデヒド基(カルボニル基)が血中アルブミン、赤血球中のヘモグロビンの糖化に関与する。なお、アルデヒドを有する還元糖が非酵素的にタンパク質などのアミノ基と反応し、シッフ塩基を生成する反応をメイラード反応という。

2 誤

グルコースは、ヘモグロビンAの主にN末端のアミド基に非酵素的に結合する。

3 正

解説2参照

4 正

血中アルブミンはグルコースにより糖化され、糖化アルブミンとなる。糖化アルブミンは、過去1〜2週間の平均的な血糖を反映する。

5 誤

糖化ヘモグロビン(HbA1c)値(%)は、過去1〜2ヶ月の平均的な血糖を反映するため、血糖コントロールの指標となる。