第103回薬剤師国家試験

◆ 問127

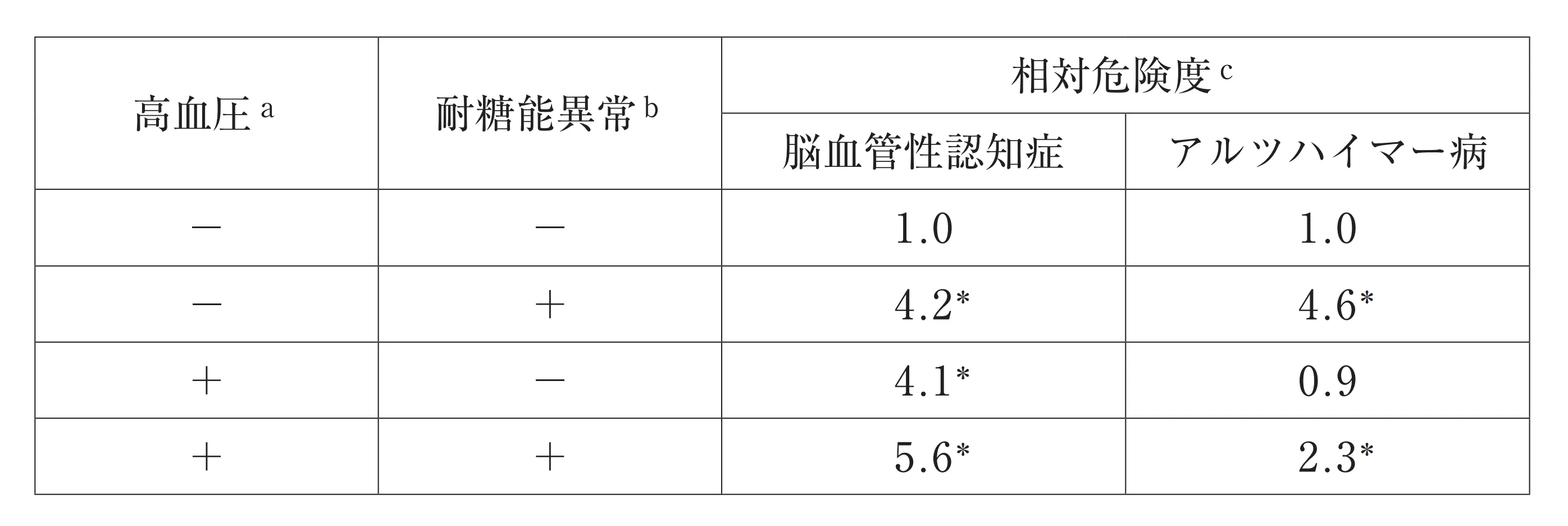

表は、福岡県の久山町研究において65歳以上の住民826名を15年間追跡し、65歳の時点での高血圧と耐糖能異常が、その後の脳血管性認知症とアルツハイマー病の発症に及ぼす影響について調べたものである。この結果から導き出される結論として誤っているのはどれか。2つ選べ。

-

耐糖能異常は、単独でアルツハイマー病の危険因子となる。

-

耐糖能異常がない場合、高血圧はアルツハイマー病を抑制する因子となる。

-

高血圧及び耐糖能異常は、いずれも単独で脳血管性認知症の危険因子となる。

-

脳血管性認知症は高血圧の危険因子となる。

-

高血圧はアルツハイマー病に対する耐糖能異常の影響を解析する上で、交絡因子となる。

◆ 問127

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:2、4、5

1 正しい

高血圧(-)、耐糖能異常(+)の場合、アルツハイマー病の相対危険度が「4.6*(相対危険度が1より大きく、有意差がある)」となっていることから、耐糖能異常は、単独でアルツハイマー病の危険因子になると考えられる。

<相対危険度>

相対危険度が1より大きい:要因暴露により疾病が発生しやすい

相対危険度が1より小さい:要因暴露により疾病が発生しにくい

2 誤っている

高血圧(+)、耐糖能異常(-)の場合、アルツハイマー病の相対危険度が「0.9(相対危険度が1より小さく、有意差がない)」となっていることから、高血圧はアルツハイマー病を抑制する因子となるとはいえない。

3 正しい

高血圧(+)、耐糖能異常(-)の場合、脳血管性認知症の相対危険度が「4.1*(相対危険度が1より大きく、有意差がある)」となっており、また、高血圧(-)、耐糖能異常(+)の場合、脳血管性認知症の相対危険度が「4.2*(相対危険度が1より大きく、有意差がある)」となっていることから、高血圧及び耐糖能異常は、いずれも単独で脳血管性認知症の危険因子となると考えられる。

4 誤っている

今回の実験結果より、脳血管性認知症が高血圧の危険因子となるかどうかは判断できない。

5 誤っている

解説2より高血圧はアルツハイマー病を抑制する因子であるとは考えられないため、高血圧はアルツハイマー病に対する耐糖能異常の影響を解析する上で、交絡因子とはならない。

<交絡因子>

交絡因子とは、調べようとしている要因以外に調査結果に影響を与える別の因子のことである。