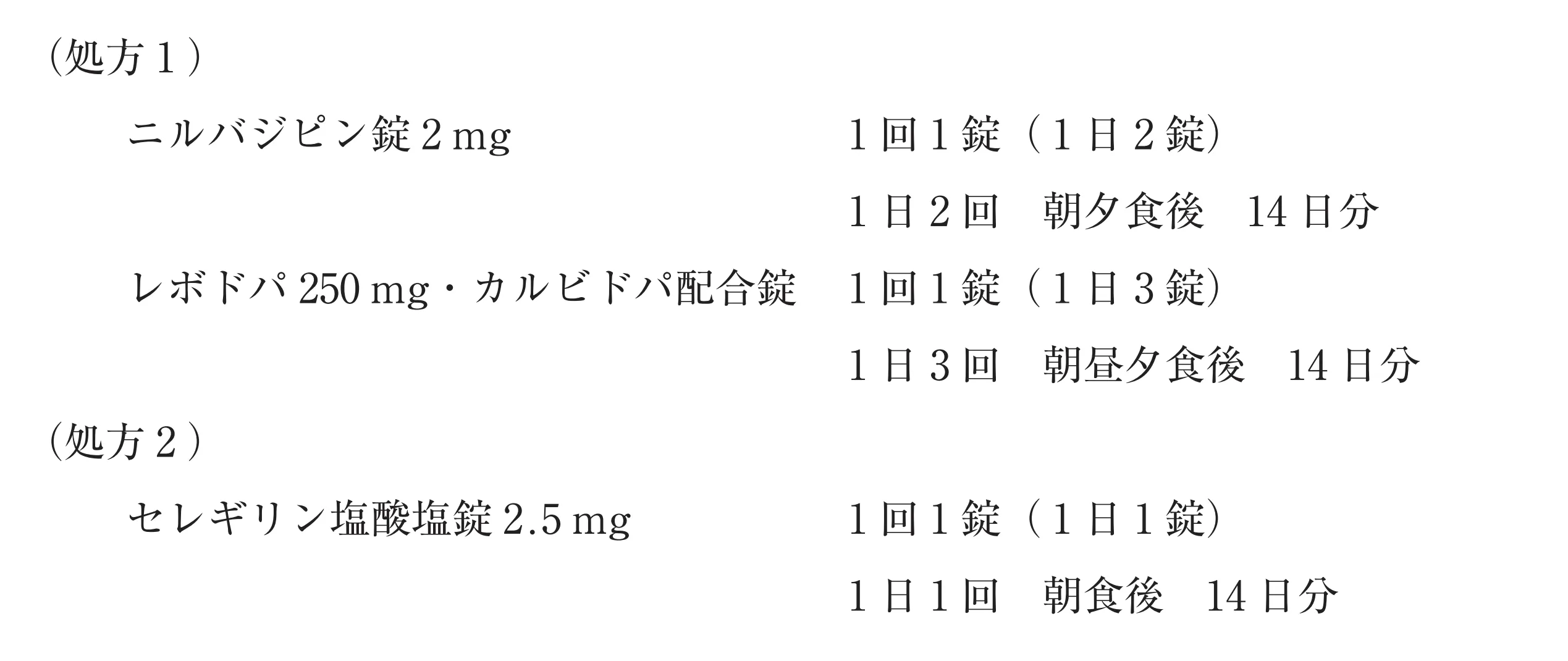

第103回薬剤師国家試験

◆問208-209

78歳女性。高血圧症とパーキンソン病で処方1を服用していた。パーキンソン病症状のコントロールが困難になったため、新たに処方2が追加された。

◆ 問208

本症例において処方2が追加された原因として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。-

ウェアリング・オフ

-

ジスキネジア

-

悪性症候群

-

動悸

-

異常興奮

◆ 問209

◆ 問208

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:1

本患者はパーキンソン病を治療するため、レボドパ・カルビドパ配合錠を服用していたが、コントロールが困難なため、MAOB阻害薬であるセレギリン塩酸塩錠が追加投与されていることから、処方2が追加された原因として最も適切なのはウェアリング・オフであると考えられる。

<参考:ウェアリング・オフ現象が現れた場合の対処法>

・レボドパの服用量や服用回数を増やす。

・COMT阻害薬であるエンタカポンとレボドパを併用し、レボドパの効果を長続きさせる。

・MAOB阻害薬であるセレギリンなどを併用し、レボドパの効果を長続きさせる。

・レボドバ製剤にプラミペキソールなどのドパミンアゴニストを追加投与する。

◆ 問209

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:2、3

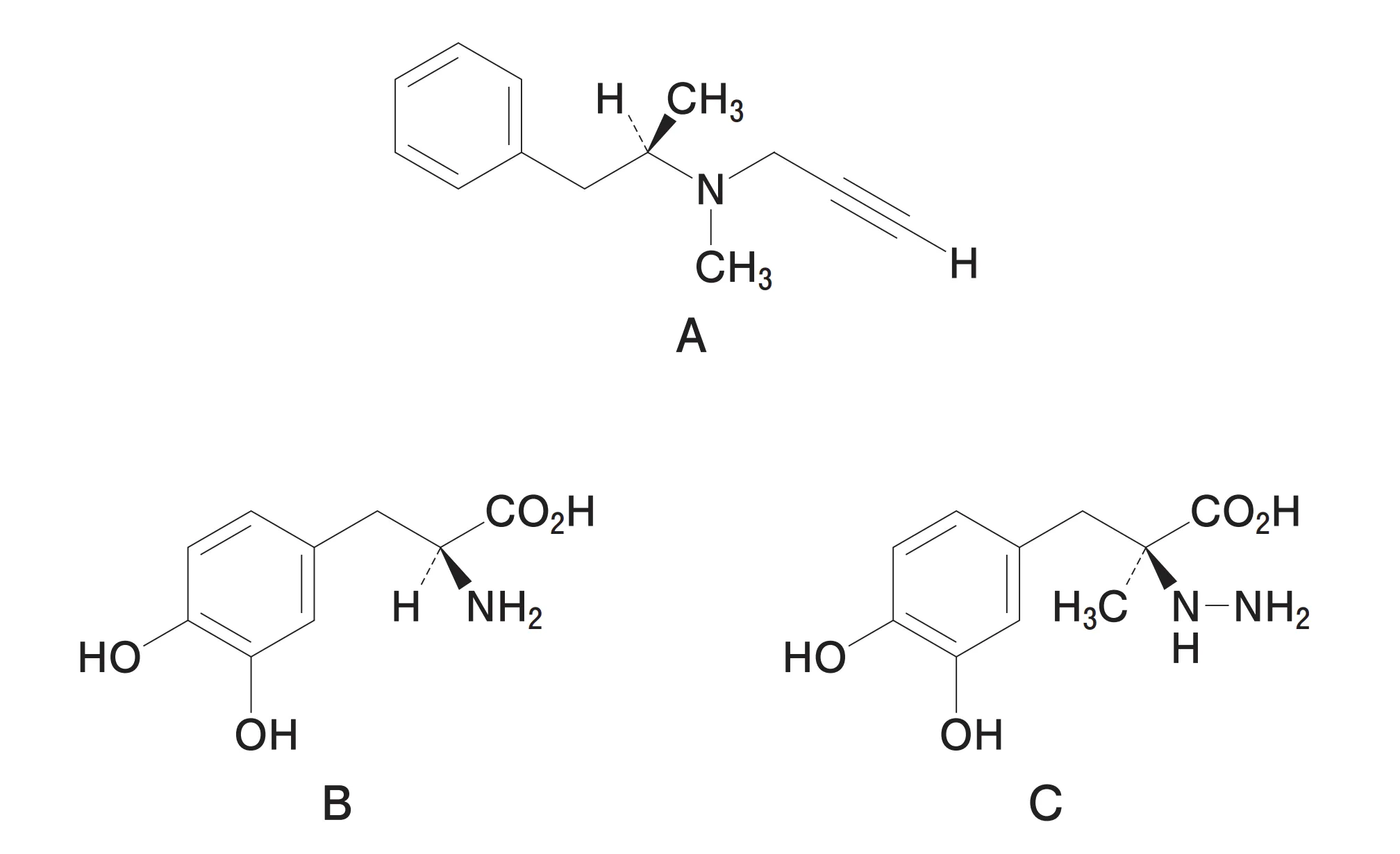

A〜Cの構造式について以下に示す。

A:セレギリン

セレギリンは血液脳関門を通過し、中枢内でMAOBを選択的に阻害する。それによりドパミンの分解が抑制され、ドパミンの作用が増強する。

B:レボドパ

レボドパはプロドラッグであり、アミントランスポーターにより血液脳関門を通過し、脳内で芳香族L−アミノ酸脱炭酸酵素による代謝を受けドパミンとなり作用する。

C:カルビドパ

カルビドパは末梢で芳香族L−アミノ酸脱炭酸酵素を阻害し、レボドパの分解を抑制する。それによりレボドパの脳内移行量が増大し、レボドパの作用が増強する。

1 誤

A(セレギリン)とC(カルビドパ)は、レボドパの分解を阻害するが、それぞれ異なる標的分子に働く。

セレギリンの標的分子:MAOB

カルビドパの標的分子:芳香族L−アミノ酸脱炭酸酵素

2 正

3 正

4 誤

Cは構造中に一置換ヒドラジン構造を有する。

5 誤:Cは、血液脳関門を通過しにくいことから、末梢で作用を示す。