第103回薬剤師国家試験

◆問212-213

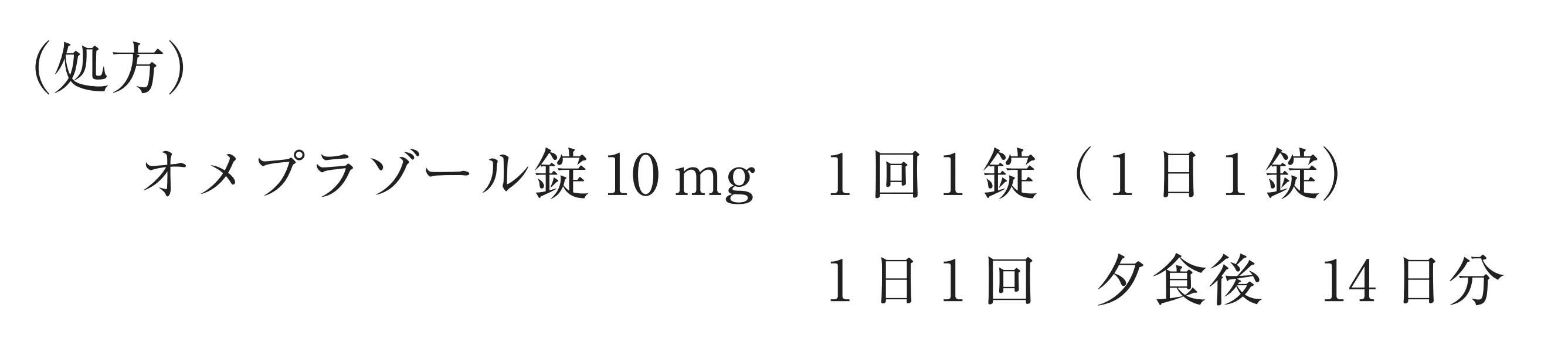

85歳女性。再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の治療を受けている。この患者の処方箋を、家族が薬局に持参した。 家族より、最近飲み込む力が弱まり服用の際に苦労しているので、薬が飲みやすくなる方法はないかと相談を受けた。

家族より、最近飲み込む力が弱まり服用の際に苦労しているので、薬が飲みやすくなる方法はないかと相談を受けた。 ◆ 問212

◆ 問213

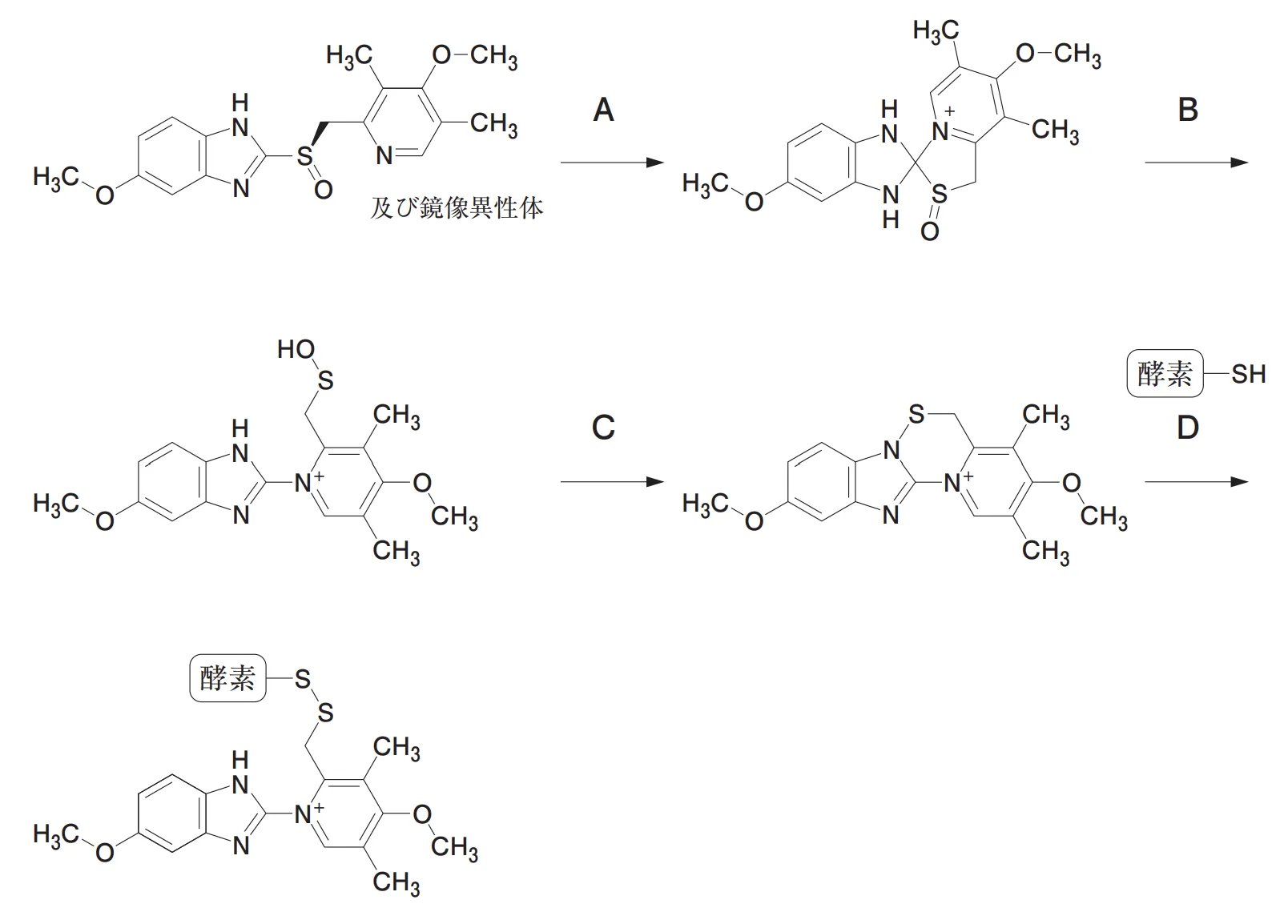

オメプラゾールが薬理作用を示す際の生体内における変化(A〜D)に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

-

Aの反応はpHが7より大きいと加速される。

-

Bの過程で不斉中心は消失する。

-

Cは酸化還元反応である。

-

Dでは酵素のシステイン残基と反応する。

◆ 問212

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:4、5

1 誤

プロトンポンプ阻害薬(オメプラゾール、ランソプラゾール、ラベプラゾールなど)は、胃酸で分解されやすいことから、それらを含有する製剤は腸溶性製剤となっている。オメプラゾール錠、ラベプラゾール錠は腸溶性製剤であり、半錠に分割することや粉砕することにより腸溶性が失われるため、半錠に分割することや粉砕することは避ける必要がある。

2 誤

解説1参照

3 誤

解説1参照

4 正

ランソプラゾールカプセルは、脱カプセルしても腸溶性が失われることはないため、脱カプセルして調剤することは可能である。

5 正

◆ 問213

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:2、4

1 誤

Aの反応では、ピリジン環の窒素に存在する非共有電子対がイミダゾール環の炭素に対して分子内求核反応を起こすことにより、イミダゾール環の窒素に水素が付加し、ピリジン環の窒素がプラスに帯電していることから、プロトンが多い条件(酸性条件下)で進行しやすいと考えられる。なお、プロトンポンプ阻害薬は、酸性条件下で活性化されることから、Aの反応は酸性条件下で進行しやすいと考えられる。

2 正

Bの前では、不斉中心であるスルホキシド(>S=O)が存在するが、Bの後ではスルホキシドが消失している。よって、Bの過程で不斉中心は消失する。

なお、スルホキシドには、ローンペアも併せて4つの異なる原子および原子団が結合しているため、不斉中心となる。

3 誤

Cの反応前と反応後では、酸化数に変化がないため、この反応は酸化還元反応ではない。なお、Cでは水の脱離が認められる。

4 正

Dでは、オメプラゾールの活性体にある硫黄(S)が酵素(H+,K+−ATPase)のシステイン残基と反応し、共有結合(ジスルフィド結合)を形成する。これによりH+,K+−ATPaseの活性が低下する。