第103回薬剤師国家試験

◆問266-269

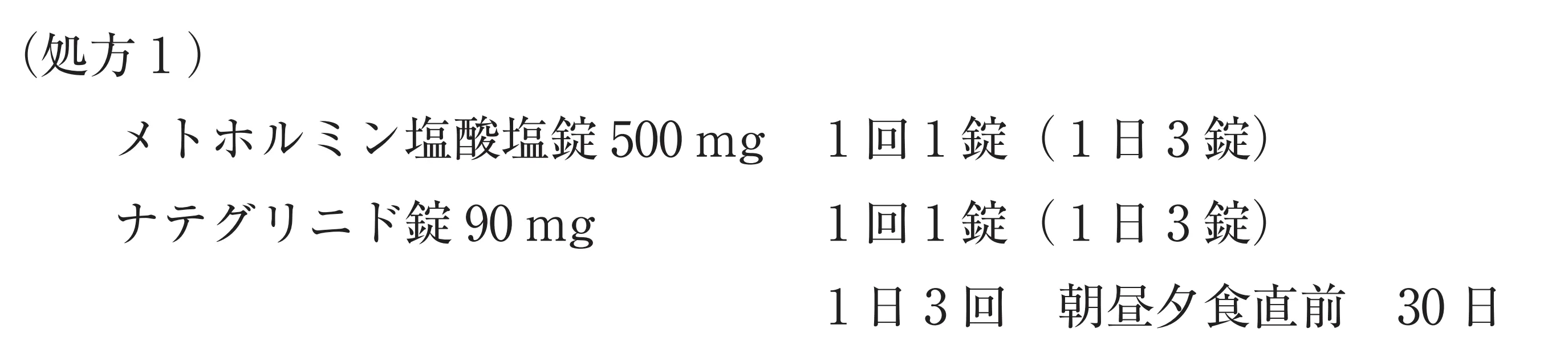

55歳男性。10年前に2型糖尿病と診断され、生活習慣の改善とナテグリニドの服用を開始した。5年前にHbA1c値が8.4%まで上昇したため、メトホルミン塩酸塩が追加され、その後増量されて以下の処方となった。

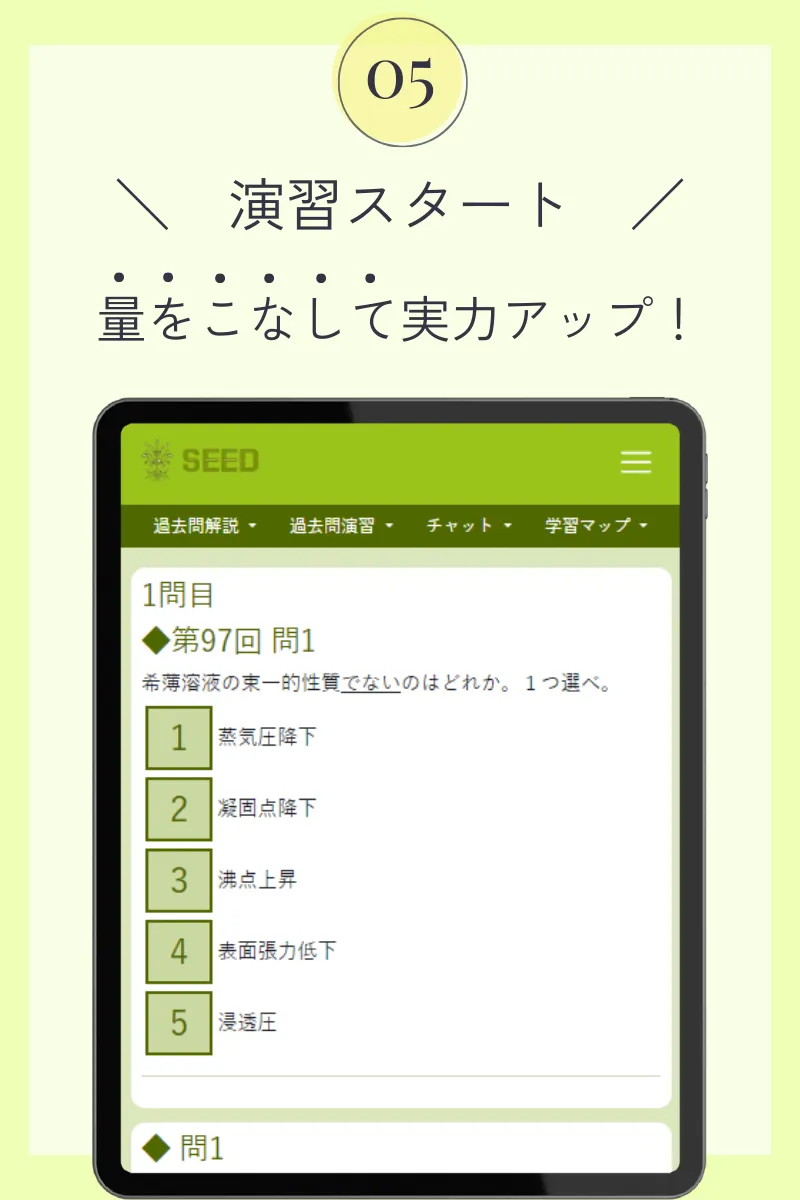

◆ 問266

◆ 問267

◆ 問268

◆ 問269

インスリン デテミルに関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。-

速効型のインスリン製剤である。

-

皮下注射後、等電点沈殿に伴い微結晶になり、ゆっくりと溶解して血中に移行する。

-

ヒトインスリンにミリスチン酸基を付加し、血漿中のアルブミンとの結合を利用して作用の持続化を図っている。

-

投与ごとの血糖降下作用のばらつきが少なく、安定した血糖コントロールが期待できる。

-

等張化剤としてD−グルコースが用いられている。

◆ 問266

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:4、5

・メトホルミンの重大な副作用

乳酸アシドーシス(症状:胃腸障害、けん怠感、筋肉痛、過呼吸など)

低血糖(初期症状:脱力感、高度の空腹、発汗など)

肝機能障害、黄疸

横紋筋融解症(症状:筋肉痛、脱力感など)

・ナテグリニドの重大な副作用

低血糖(初期症状:脱力感、高度の空腹、発汗など)

肝機能障害、黄疸

心筋梗塞

突然死

◆ 問267

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:4

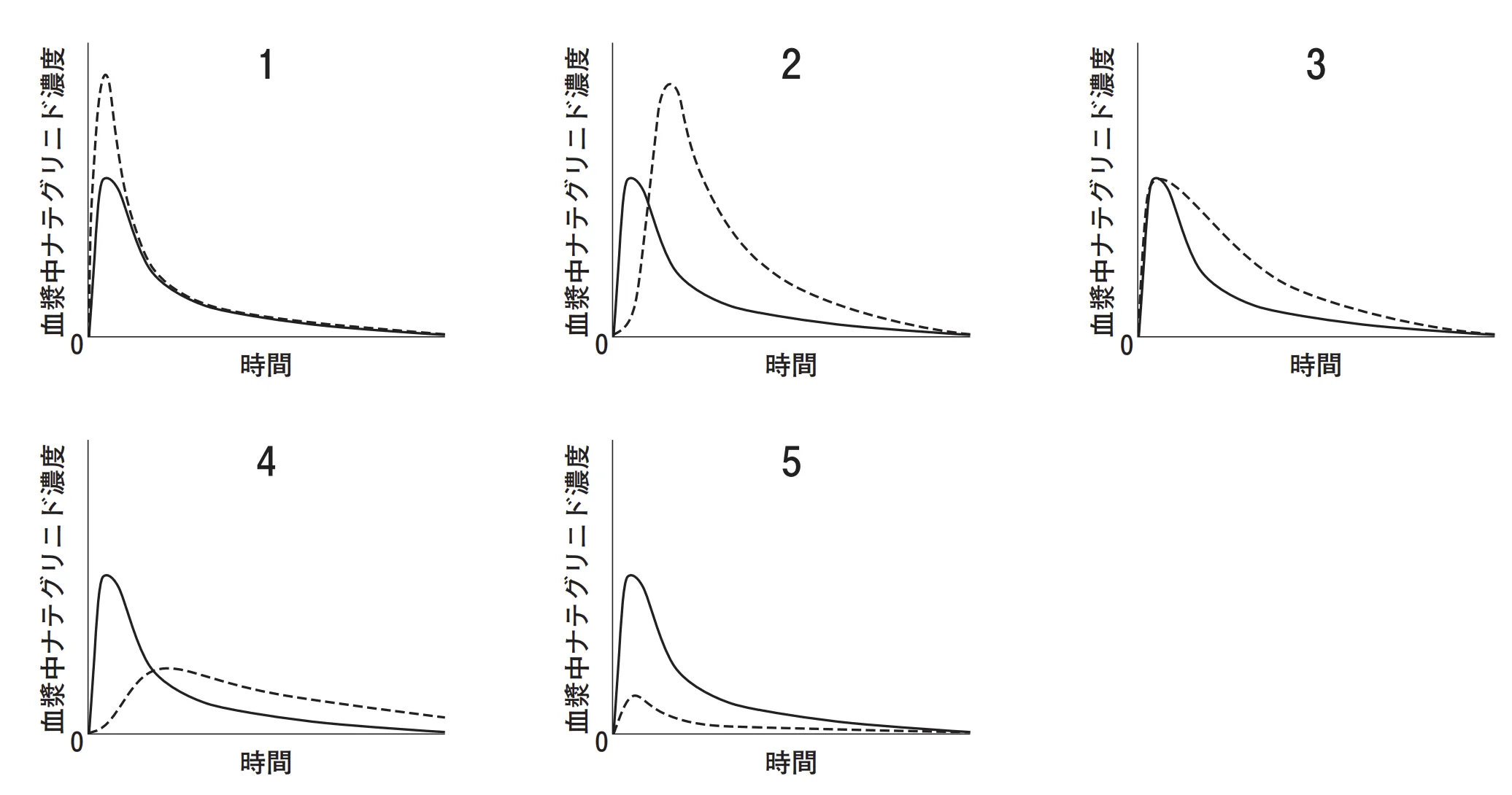

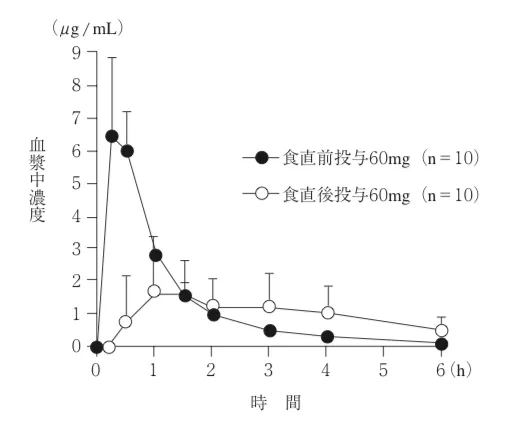

ナテグリニドは、通常、食直前に服用する薬物となっており、食直後に服用すると食直前に服用した場合に比べ吸収が穏やかになるとされている。

<健常成人男性における食事の影響(スターシス錠(成分:ナテグリニド)の添付文書引用)

◆ 問268

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:3、4

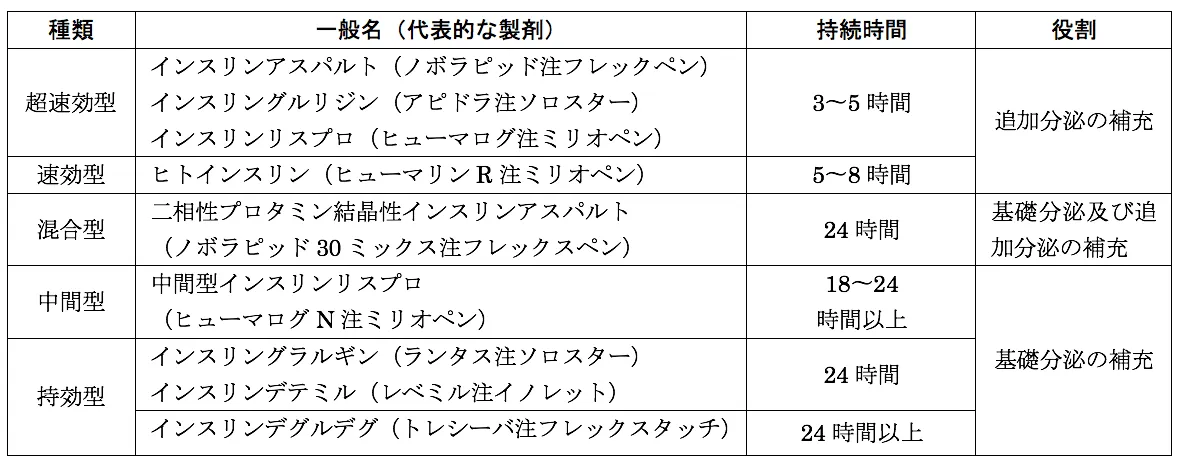

インスリンの分泌には食事等に関係なく常に一定のインスリンが分泌される基礎分泌と食事により血糖値が上昇することで多くのインスリンが分泌される追加分泌がある。インスリン製剤には様々な種類のものがあり、それぞれ持続時間及び役割が異なる。

1 誤

本患者のように経口血糖降下薬を数種類用いても血糖コントロールが悪い場合には、経口血糖降下薬と持効型インスリン製剤を併用するBOT(basal supported oral therapy)が行われることがある。よって、ナテグリニドの服用を中止する必要はない。

2 誤

本患者に対して、インスリンが処方された理由は、インスリン分泌が低下しているためである。

3 正

4 正

インスリンが補われることにより、細胞内へ糖が取り込まれやすくなることから、インスリンが処方された場合には、「体重増加しやすくなりますので、食事・運動療法をしっかり行いましょう。」と説明することは適切である。

5 誤

前記参照

◆ 問269

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:3、4

1 誤

インスリン デテミルは、持効型のインスリン製剤である。

2 誤

設問の記述は、インスリン グラルギンに関する記述である。

3 正

インスリン デテミルは、トレオニンを除いて(desthreonine)、ミリスチン酸(myristic)を付加することで、血漿中のアルブミンとの結合性を向上させることにより作用の持続化を図っている。ちなみにデテミル(detemir)という名称は、トレオニンを除いて(desthreonine)、ミリスチン酸(myristic:mir)を付加することからきている。

4 正

5 誤

インスリン デテミルの等張化剤には濃グリセリンが用いられる。