第105回薬剤師国家試験

◆ 問179

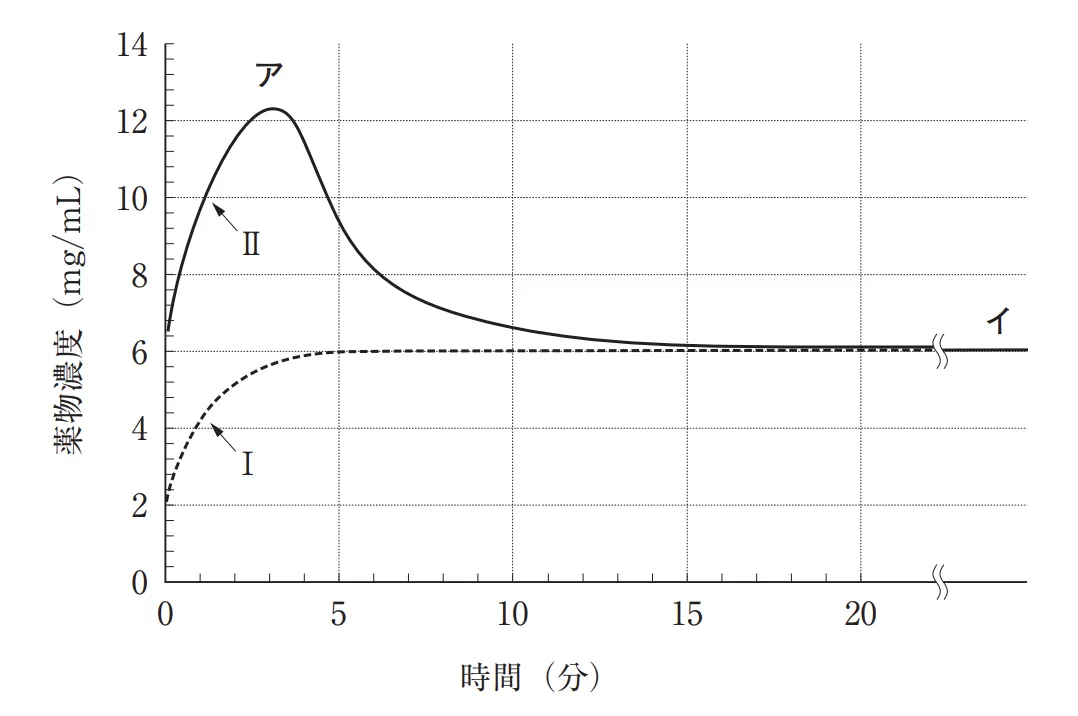

ある非電解質性薬物の安定形結晶と準安定形結晶を、固相が常に存在する状態でそれぞれ一定温度の水に溶解したところ、図に示す薬物濃度–時間曲線Ⅰ及びⅡが得られた。この薬物の溶解挙動に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

-

曲線Ⅰは、安定形結晶の溶解曲線を示している。

-

曲線Ⅱのアの付近では、固相の大部分が安定形結晶として存在する。

-

曲線Ⅱのイの付近では、薬物が過飽和状態で溶解している。

-

曲線Ⅱのイの付近では、固相の大部分が準安定形結晶として存在する。

-

安定形結晶の溶解度は、約6mg/mLである。

◆ 問179

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:1、5

安定形結晶は、徐々に溶解し最終的には飽和濃度(溶解度)に到達する。それに対して、準安定形結晶は水に馴染みやすいため急激に溶解し、過飽和状態となり、その後、安定形結晶となり析出する(最終的には安定形結晶を溶かした場合と同じ濃度になる)。このことから、Ⅰは安定形結晶、Ⅱは準安定形結晶であると判断することができる。

1 正

2 誤:曲線Ⅱのアの付近では、固相の大部分が準安定形結晶として存在する。

3 誤:曲線Ⅱのイの付近では、薬物が飽和状態で溶解している。なお、曲線Ⅱのアの付近では、薬物が過飽和状態で溶解している。

4 誤:曲線Ⅱのイの付近では、固相の大部分が安定形結晶として存在する。

5 正