第106回薬剤師国家試験

◆ 問96

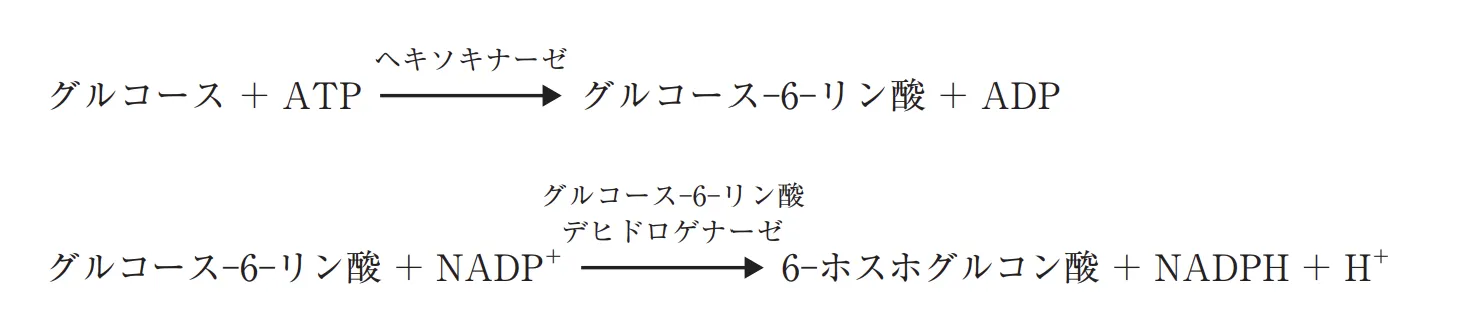

血中のグルコースの定量法として、次のような酵素反応を利用した方法がある。この方法では、波長340 nmの吸光度からグルコースの濃度を求める。この方法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

-

試料に入射する光と透過する光の強度をそれぞれI0、Iとすると吸光度はlog(I0/I)で表される。

-

340nmの波長の電磁波は、分子の振動状態の変化を直接引き起こす。

-

240nmから400nmまでの吸収スペクトルを測定する場合には、ガラス製のセルが用いられる。

-

340nmの吸収は、NADPHに由来する。

-

グルコース濃度は340 nmの吸光度の二乗に比例する。

◆ 問96

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:1、4

1 正

吸光度は透過度(I / I0)の逆数の常用対数であるため、試料に入射する光と透過する光の強度をそれぞれI0、Iとすると吸光度はlog(I0/I)で表される。

2 誤

紫外線及び可視光線のエネルギーは、電子遷移エネルギーに対応しているため、340nmの波長の電磁波は、電子遷移を引き起こす。なお、分子の振動状態の変化を直接引き起こす電磁波は、赤外線である。

3 誤

240nmから400nmまでの電磁波は紫外線であり、ガラスに吸収されるため、240nmから400nmまでの吸収スペクトルを測定する場合には、ガラス製のセルでなく、石英セルが用いられる。

4 正

NADPHは構造中に共役系を有するため、紫外線を吸収する。

5 誤

問題にある反応式より、グルコースと生成するNADPHは比例するため、グルコース濃度は340 nmの吸光度に比例する。