第107回薬剤師国家試験

◆問238-239

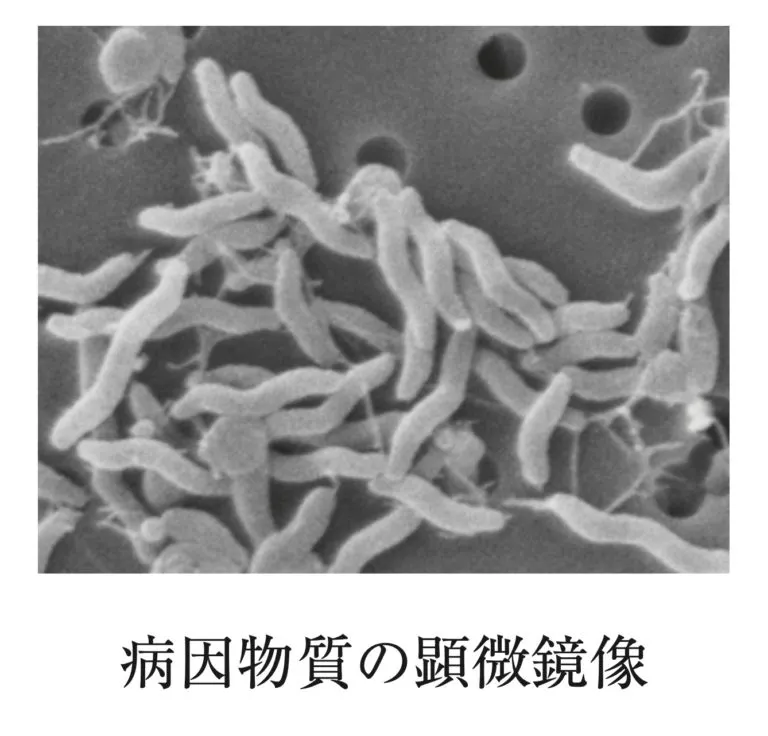

10月14日(月曜日)に小学校において、50名の児童が発熱・嘔吐・下痢の症状で欠席し、翌日にも同様の症状でさらに65名が欠席し児童の多くが病院を受診しているとの連絡が保健所にあった。早速、これらの患者のうち、60名の検体について検査を行ったところ、48名の検体から同一の病因物質を検出した。患者らの共通食は学校給食のみであり、10月11日(金曜日)に遠足のために給食を食べなかった学年に有症者がいないことから、給食が食中毒の原因と断定した。なお、衛生検査用に冷凍保存されていた同じ給食を調べた結果、原材料の鶏肉からも同じ病因物質を検出した。これを顕微鏡で観察したところ、写真の様に細長い、らせん状の形態を示していた。

◆ 問238

◆ 問239

今回、病院を受診した患者の一部には、重篤な食中毒症状がみられた。その患者に投与すべき薬剤として、適切なのはどれか。1つ選べ。-

ロペラミド塩酸塩カプセル

-

5%ブドウ糖加酢酸リンゲル液

-

アトロピン硫酸塩注射液

-

d–クロルフェニラミンマレイン酸塩注射液

-

ブチルスコポラミン臭化物注射液

◆ 問238

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:2

本症例では、潜伏期間が約3日であり、発熱、悪心・嘔吐・下痢の症状が認められ、鶏肉かららせん状の菌が観察されていることから、カンピロバクター・ジェジュニ/コリによる食中毒であると推察される。

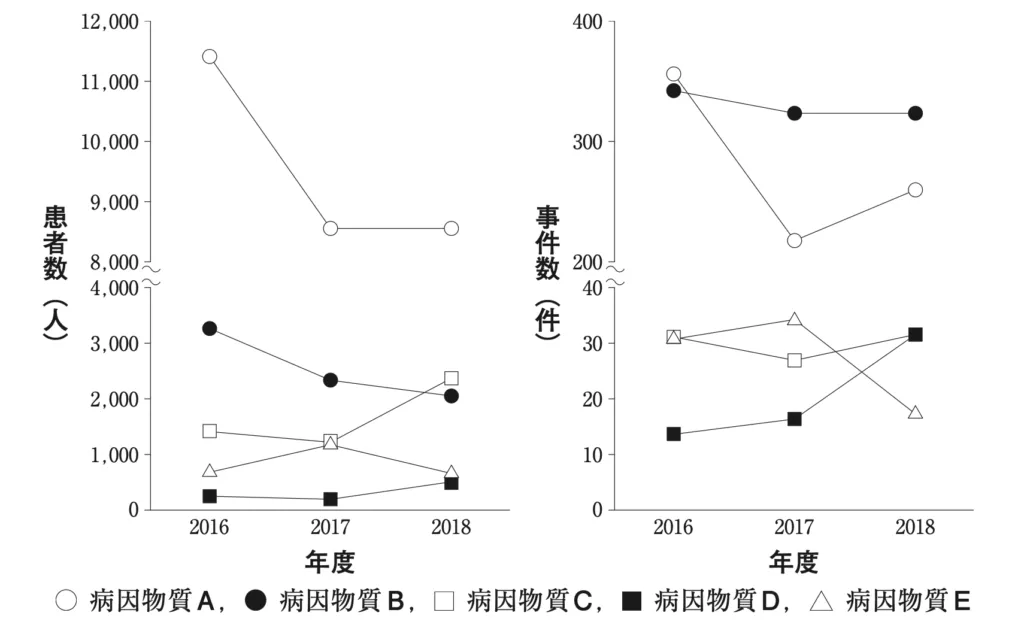

原因物質Aはノロウイルス、原因物質Bはカンピロバクター、原因物質Cはウェルシュ菌、原因物質Dは腸管出血性大腸菌、原因物質Eはサルモネラである。

◆ 問239

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:2

カンピロバクターによる食中毒の治療では、電解質輸液(5%ブドウ糖加酢酸リンゲル液など)を用いて、下痢や嘔吐で失われた水分・電解質を補う対処療法を優先的に行う。なお、カンピロバクターに感染すると、下痢などの症状が現れるが、止瀉薬(ロペラミドなど)、抗コリン作用により消化管運動を抑制する薬(アトロピン、d-クロルフェニラミン、ブチルスコポラミンなど)を用いると、カンピロバクターの排泄が遅延し、回復を遅延させるため投与しない。