第107回薬剤師国家試験

◆問304-305

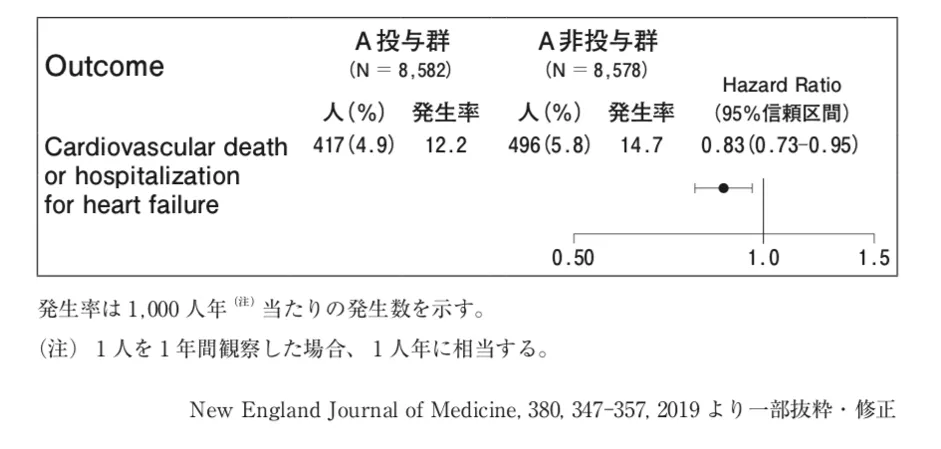

薬剤師が病院薬剤部内の勉強会で、ナトリウム–グルコース共輸送体2(SGLT2)阻害薬Aの心保護作用について発表することになり、以下の文献を入手した。動脈硬化性心疾患を有する、または、動脈硬化性心疾患リスクが高い2型糖尿病患者を対象に、「A投与群」、「A非投与群」の2群に無作為に割り付けし、心血管死または心不全による入院を主要評価項目として検討したところ、以下の結果を得た。

◆ 問304

この解析に用いられた統計手法として、適切なのはどれか。1つ選べ。-

t検定

-

Mann–WhitneyのU検定

-

Kruskal–Wallis検定

-

Cox回帰分析

-

重回帰分析

◆ 問305

◆ 問304

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:4

1 誤

t検定は、定量的なデータについて、2群間の母平均値に差があるかどうかを検定するパラメトリックな手法である。

2 誤

Mann–WhitneyのU検定は、データの順序に基づいて検定総計量U値を計算し、対応のない2群間を検定するノンパラメトリックな手法である。

3 誤

Kruskal–Wallis検定は、対応のない3群間以上を検定するノンパラメトリックな手法である。

4 正

COX回帰分析は、治療法などがどのように生存期間、患者の状況に影響を与えるかを評価する方法である。影響を及ぼす因子(説明変数)がハザード(目的変数)を何倍にするかを推定値として算出し、それをハザード比と95%信頼区間で表す。

5 誤

重回帰分析は、目的変数(量的変数)を複数の説明変数(量的なもの)から予測する際に使用する方法である。

◆ 問305

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:2、4

1 誤

エンドポイントとは、治療行為の有効性を示すための評価項目のことであり、真のエンドポイントと代用エンドポイントに分類される。真のエンドポイントは、本来評価したい項目であり、代替エンドポイントは、真のエンドポイントと相関性の高い、短期間で評価できる項目のことである。

本設問の評価項目は、心血管死または心不全による入院であることから、真のエンドポイントが用いられていると推察される。

2 正

ハザード比の95%信頼区間が0.73〜0.95であり、1より小さいため、両群間に統計学的に有意差(A投与群ではA非投与群よりも心血管死または心不全による入院のリスクを低減させた)が認められる。

3 誤

設問の図より、ハザード比が0.83であると読み取ることができる。

4 正

ハザード比が0.83であることから、主要評価項目のリスクを減少させてと判断できる。

5 誤

本設問の評価項目は、心血管死または心不全による入院であることから、心血管死、心筋梗塞、虚血性脳卒中の心血管イベントの複合項目のリスクの減少について読み取ることはできない。