第109回薬剤師国家試験

◆問314-315

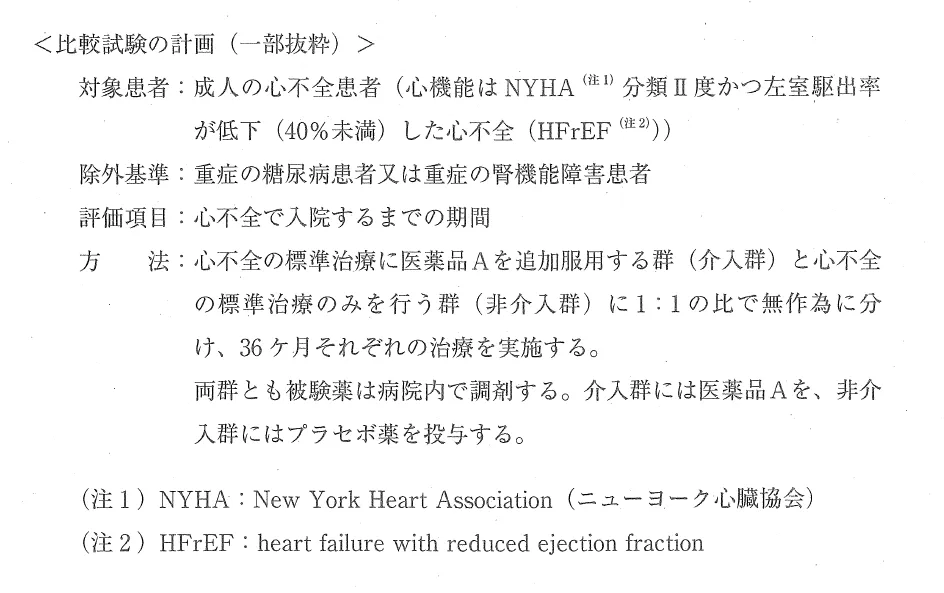

大学病院で循環器内科を担当している薬剤師が、循環器内科病棟の医師から「糖尿病の治療薬である医薬品A(カプセル剤)が心不全にも効果があるという報告を聞いたので、当院でも効果を検証することを目的として、無作為化二重盲検比較試験を実施したいと考えている。認定臨床研究審査委員会に申請したいので、研究計画書について薬剤師の立場から追加や修正した方が良いところがあるかチェックしてほしい。」と依頼された。研究の概要は以下のとおりである。なお、医薬品Aは日本では心不全の適応はない。

◆ 問314

薬剤師がこの計画を確認し、以下の追加内容を検討した。計画書に追加記載するのに適切なのはどれか。2つ選べ。-

服薬遵守率が設定した値より低い場合は、解析から除外すること。

-

副作用が発現した場合は、必ず試験を中止すること。

-

非介入群の患者には、医薬品Aと併用禁忌の薬剤は使用してもよいこと。

-

介入群の患者には、投与するのは医薬品Aであることを説明し、正しく服用させること。

-

医薬品Aとプラセボ薬は、外観に差がないカプセルに充てんしたものを使用すること。

◆ 問315

◆ 問314

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:1、5

この研究計画書に追加記載するべき適切な内容は以下の2つです。

[服薬遵守率が設定した値より低い場合は、解析から除外すること。]

正解です。服薬遵守率が低い場合、試験結果の信頼性が低下する可能性があります。解析から除外することで、結果のバイアスを最小限に抑えることができます。

[医薬品Aとプラセボ薬は、外観に差がないカプセルに充てんしたものを使用すること。]

正解です。無作為化二重盲検比較試験では、被験者や評価者がどちらの治療群に属しているかを知らないことが重要です。外観に差がないカプセルを使用することで、プラセボ効果やバイアスを排除できます。

他の選択肢が誤りである理由は以下の通りです。

[副作用が発現した場合は、必ず試験を中止すること。]

誤りです。副作用が発現した場合にすべての試験を中止するのではなく、個々の症例に応じて適切な対応を取る必要があります。重篤な副作用が発生した場合には試験を中止することもありますが、すべての副作用で試験を中止するわけではありません。

[非介入群の患者には、医薬品Aと併用禁忌の薬剤は使用してもよいこと。]

誤りです。非介入群の患者に医薬品Aと併用禁忌の薬剤を使用することは、試験の安全性を損なう可能性があります。また、試験の結果に影響を与える可能性があるため、避けるべきです。

[介入群の患者には、投与するのは医薬品Aであることを説明し、正しく服用させること。]

誤りです。二重盲検試験では、被験者にどの薬を服用しているかを知らせることはできません。これは試験の盲検性を保つために重要です。

◆ 問315

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:3

正解の選択肢は以下の通りです。

[医薬品の適応外使用の有効性を検証する研究であるため。]

この研究は、医薬品Aの適応外使用(心不全に対する効果の検証)を目的としています。特定臨床研究は、既存の医薬品の適応外使用に関する有効性や安全性を評価するために行われるものであり、この研究が該当します。

誤りの選択肢は以下の通りです。

[大学病院で行う研究であるため。]

研究の場所に関する情報は特定臨床研究の該当性には影響しません。

[無作為化二重盲検比較試験であるため。]

無作為化二重盲検比較試験は特定臨床研究に限定されているわけではありません。

[医師主導で行う研究であるため。]

研究の主導者に関する情報は特定臨床研究の該当性には影響しません。

[侵襲を含む研究であるため。]

侵襲を含むかどうかは特定臨床研究の該当性には関係ありません。