第109回薬剤師国家試験

◆ 問93

次の記述は、日本薬局方メフェナム酸の純度試験中の類縁物質に関するものである。本品0.10gをクロロホルム/メタノール混液(3:1)5mLに溶かし、試料溶液とする。この液1mLを正確に量り、クロロホルム/メタノール混液(3:1)を加えて正確に200mLとする。この液10mLを正確に量り、クロロホルム/メタノール混液(3:1)を加えて正確に50mLとし、標準溶液とする。これらの液につき、薄層クロマトグラフィー(薄層板に蛍光剤を含む)により試験を行う。試料溶液及び標準溶液25μLずつを薄層板にスポットし、展開後風乾した薄層板に紫外線(主波長254nm)を照射するとき、試料溶液から得た主スポット以外のスポットは、標準溶液から得たスポットより濃くない。

類縁物質の混入が許容される限度値はどれか。1つ選べ。

-

0.1%

-

0.2%

-

1.0%

-

2.0%

-

2.5%

◆ 問93

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:1

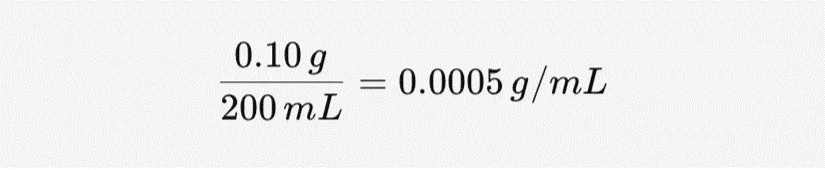

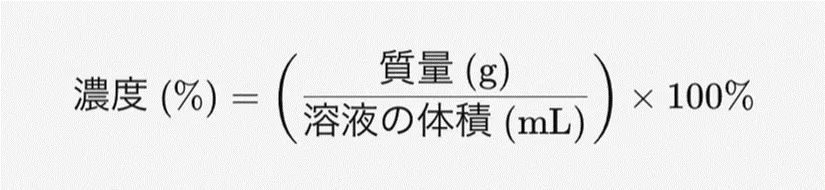

まず、試料溶液の濃度を計算します。0.10gを200mLに溶かすと、

となります。

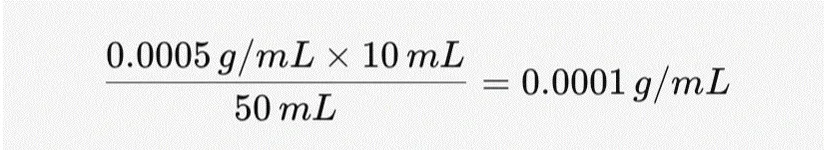

次に、この試料溶液から10mLを取り、50mLにすることで標準溶液を作ります。その濃度は、

となります。

この標準溶液の濃度が、類縁物質の許容される限度値と等しいと考えられます。

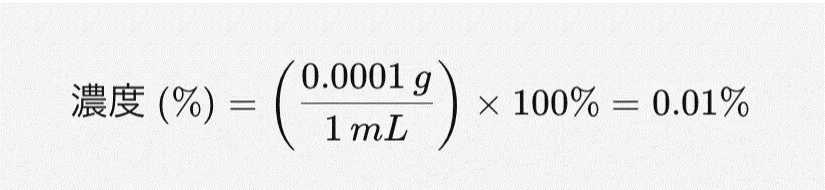

標準溶液の濃度が0.0001g/mLであることから、これをパーセンテージで表すと以下のようになります。

標準溶液の濃度は0.0001g/mLですから、これをパーセンテージで表すと

これは標準溶液の1mL中に0.0001gの物質が含まれていることを意味します。そして、これが類縁物質の許容される限度値と等しいと考えられます。

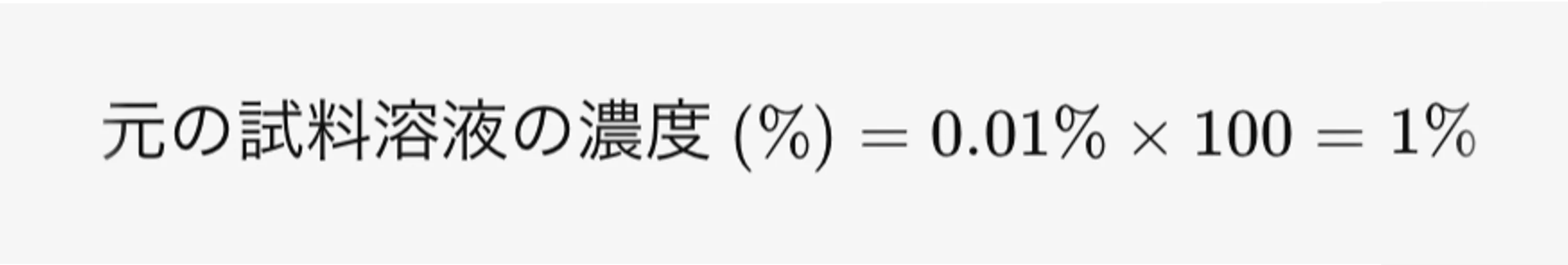

次に、この0.01%を100倍する理由ですが、これは標準溶液の濃度を元の試料溶液の濃度に換算するためです。試料溶液は最初に0.10gを200mLに溶かして作られ、その後、10mLを取り出して50mLに薄めて標準溶液を作りました。したがって、標準溶液の濃度は元の試料溶液の濃度の1/100になります。これを元に戻すために100倍します。

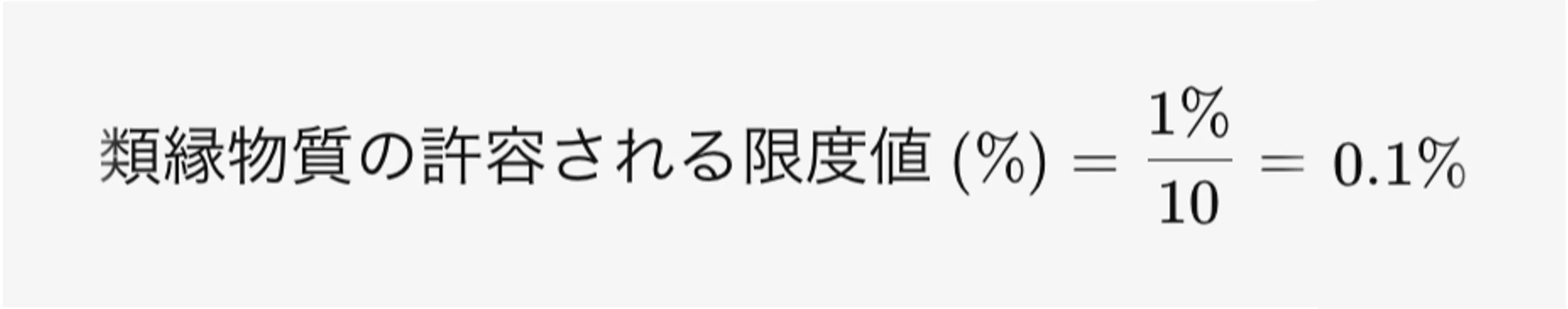

しかし、類縁物質の許容される限度値は、標準溶液の濃度の10倍までとされています。これは、標準溶液の濃度が類縁物質の限度値の10倍であるためです。したがって、1%を10で割ると、類縁物質の許容される限度値は0.1%となります。

以上の計算により、[0.1%]が類縁物質の許容される限度値として正しい答えであることが確認できます。