第110回薬剤師国家試験

◆問196-197

70歳男性。陳旧性心筋梗塞、胆管結石の既往歴があり、交通外傷で救急搬送され、入院となった。入院直後に、心室細動、心肺停止となり院内急変対応チームが対応し、心肺蘇生を行ったところ心拍は再開した。その時、バイタルサインは体温34.5℃、血圧86/50mmHg、心拍113拍/分、呼吸数27回/分で、超音波検査等を実施し、外傷による出血性ショックの診断となった。気管挿管後人工呼吸器管理とし、緊急輸血を行い、生理食塩液とアドレナリン注1mgを投与した。

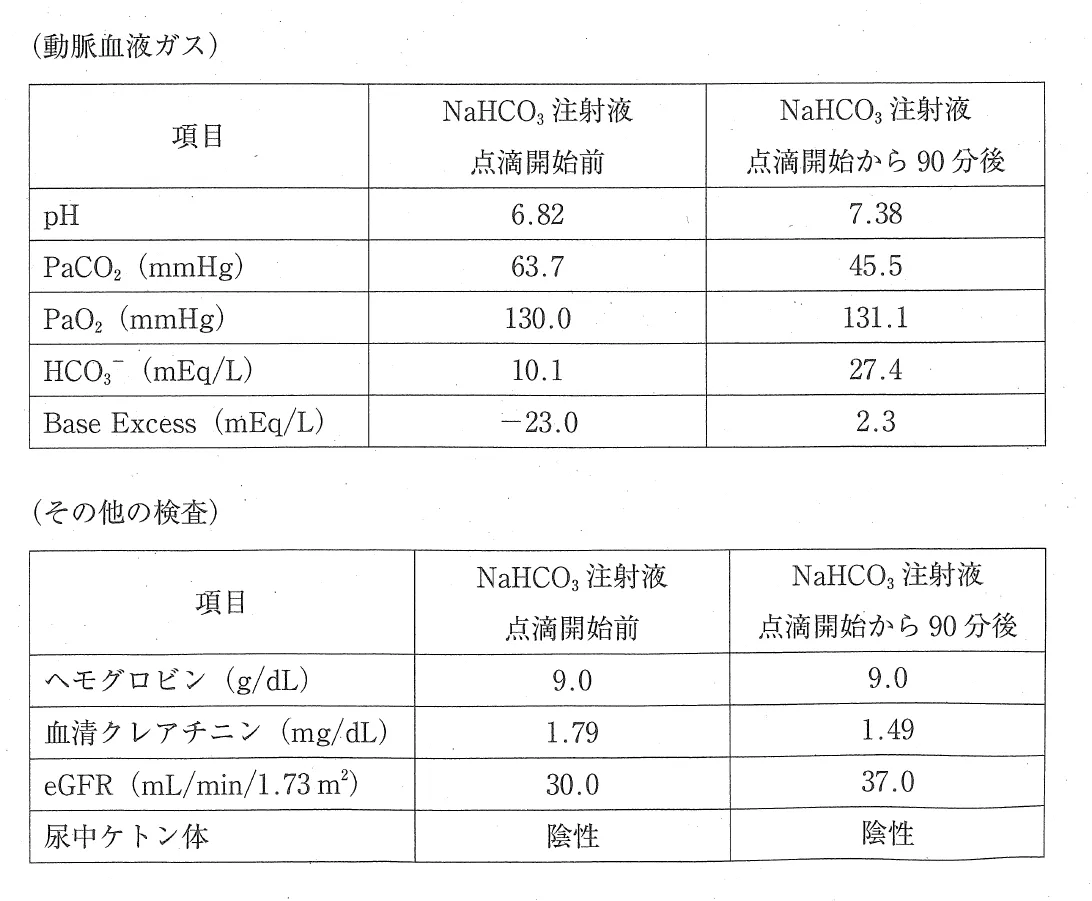

生理食塩液の持続投与下で動脈血液ガス等を確認した結果、医師は8.4w/v%炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)注射液の点滴を開始した。点滴開始から90分後に状態の改善を認めた。8.4w/v% NaHCO3注射液点滴開始前と点滴開始から90分後の動脈血液ガス等は以下のとおりであった。

◆ 問196

血液中HCO3ーについて、NaHCO3注射液の点滴開始前の物質量と開始90分後の物質量の差は8.4w/v% NaHCO3注射液何mLに相当するか。1つ選べ。ただし、この患者の血液の体積を5.0Lとし、点滴による変化や代謝等は考慮しないものとする。また、NaHCO3の式量を84とする。-

24mL

-

48mL

-

63mL

-

87mL

-

102mL

◆ 問197

◆ 問196

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:4

※10~40秒程度掛かります。APIリクエストエラーが発生した場合は再実行することで解消される場合があります。

投稿しました!

◆ユーザー投稿の解説

あ さんが投稿

``` 【解説】 本問は、炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)注射液の点滴前後における血液中のHCO3-物質量変化から、投与されたNaHCO3注射液の量を算出する問題である。 NaHCO3注射液点滴開始前後のHCO3-物質量変化を計算する。 点滴前:20 mmol/L × 5.0 L = 100 mmol 点滴後:37.4 mmol/L × 5.0 L = 187 mmol 物質量変化:187 mmol - 100 mmol = 87 mmol 8.4 w/v% NaHCO3注射液中のNaHCO3濃度を計算する。 8. 4 w/v%は、100 mL中に8.4 gのNaHCO3が含まれることを意味する。 NaHCO3のモル質量は84 g/molなので、 8. 4 g / 84 g/mol = 0.1 mol = 100 mmol したがって、8.4 w/v% NaHCO3注射液100 mLには、100 mmolのNaHCO3が含まれる。 必要なNaHCO3注射液の量を計算する。 87 mmolのNaHCO3を投与するために必要な注射液の量は、 (87 mmol / 100 mmol) × 100 mL = 87 mL 【選択肢解説】 1. 24mL:誤り。計算結果と一致しない。 2. 48mL:誤り。計算結果と一致しない。 3. 63mL:誤り。計算結果と一致しない。 4. 87mL:正しい。計算の結果、87 mLとなる。 5. 102mL:誤り。計算結果と一致しない。 ```

Good: 3

Bad: 2

◆ 問197

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:3

※10~40秒程度掛かります。APIリクエストエラーが発生した場合は再実行することで解消される場合があります。

投稿しました!

◆ユーザー投稿の解説

あ さんが投稿

```

**解説**

本症例は、外傷による出血性ショックにより代謝性アシドーシスを呈した患者に対する治療について問う問題です。

動脈血液ガス分析の結果からアシドーシスの原因を特定し、炭酸水素ナトリウム投与の理由を考察します。

**選択肢の検討**

1. ケトアシドーシスであったため。

* ケトアシドーシスは、糖尿病などでインスリンが欠乏した状態や、飢餓状態などでケトン体が過剰に産生されることで起こるアシドーシスです。本症例では、既往歴や臨床経過からケトアシドーシスである可能性は低いです。

2. 呼吸性アシドーシスであったため。

* 呼吸性アシドーシスは、換気不全により二酸化炭素が体内に蓄積することで起こるアシドーシスです。動脈血ガス分析においてPaCO2が上昇している場合に疑われます。本症例では、初期にPaCO2が47.1Torrとやや高値ですが、挿管と人工呼吸器管理により90分後には36.2Torrまで低下しており、呼吸性アシドーシスの改善がみられます。また、pHが改善していないことから、呼吸性アシドーシスが主な原因とは考えにくいです。

3. 代謝性アシドーシスであったため。

* 代謝性アシドーシスは、腎不全や下痢、乳酸の蓄積などにより、重炭酸イオンが減少することで起こるアシドーシスです。本症例では、出血性ショックにより組織への酸素供給が低下し、嫌気性解糖が進むことで乳酸が蓄積し、代謝性アシドーシスを引き起こしたと考えられます。動脈血ガス分析の結果から、HCO3-が低下しており、pHも低下していることから、代謝性アシドーシスが示唆されます。炭酸水素ナトリウムは、重炭酸イオンを補給し、pHを上昇させる効果があるため、代謝性アシドーシスの治療として適切です。

4. PaO2が高値であったため。

* PaO2は動脈血中の酸素分圧を表します。初期のPaO2は98.2Torrであり、高値ではありません。また、PaO2の高値が炭酸水素ナトリウム投与の理由にはなりません。

5. ヘモグロビンが低値であったため。

* ヘモグロビンは酸素を運搬するタンパク質です。出血性ショックによりヘモグロビンが低下している可能性はありますが、ヘモグロビン低値自体は炭酸水素ナトリウム投与の直接的な理由にはなりません。輸血がヘモグロビン値を改善させるための治療として適切です。

**結論**

以上の考察から、正解は3です。出血性ショックによる組織への酸素供給低下により乳酸が蓄積し、代謝性アシドーシスを呈したため、炭酸水素ナトリウムが投与されました。

```

Good: 0

Bad: 1