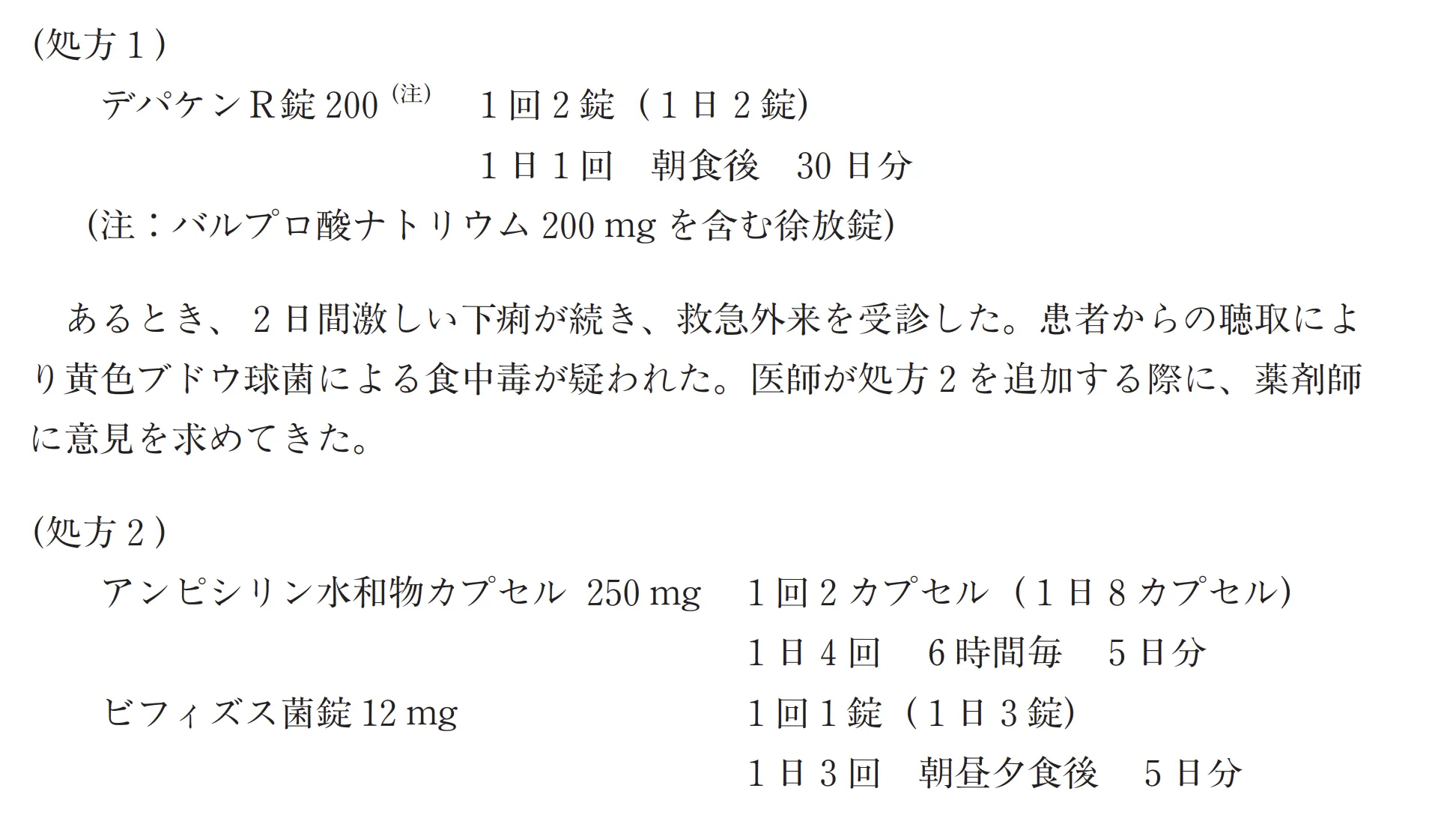

第98回薬剤師国家試験

◆問280-281

35歳男性。てんかんの持病があり、処方1によりコントロールされていた。

◆ 問280

医師に対する情報提供として、適切なのはどれか。2つ選べ。-

ロペラミド塩酸塩カプセル1 mgを追加すべきである。

-

バルプロ酸の血中濃度の低下を懸念して、TDMを実施すべきである。

-

バルプロ酸の副作用リスクが高まるため、肝機能検査を実施すべきである。

-

ビフィズス菌錠は、耐性乳酸菌錠に変更すべきである。

-

アンピシリンは、バルプロ酸との相互作用により中枢性けいれんを誘発するので、併用禁忌である。

◆ 問281

◆ 問280

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:2、4

食中毒による下痢に対して止瀉薬を使用すると食中毒の原因菌の排泄が抑制されてしまう。そのため、ロペラミド塩酸塩のような止瀉薬を食中毒による下痢に対して使用しない。

デパケンR錠はバルプロ酸ナトリウムを含む徐放錠であり、効果を発揮するためには一定時間消化管内に留まる必要がある。本患者は下痢をしており、薬剤の排出が速くなっていることから十分に血中薬物濃度が上昇しない可能性が考えられる。そのため、この患者に対してTDMを実施するべきである。

バルプロ酸ナトリウムは肝消失型薬物であり、肝機能の低下により副作用のリスクが高まるため肝機能の低下が疑われる場合には、肝機能検査をすべきである。しかし、本患者は下痢をしておりバルプロ酸の血中濃度が低下していると考えられるため、肝機能検査を実施する必要性は低い。

アンピシリンとビフィズス菌錠を併用するとビフィズス菌が死滅することため、ビフィズス菌錠を耐性乳酸菌錠に変更すべきである。

アンピシリンとバルプロ酸を併用することにより中枢性のけいれんを誘発するとの報告はない。なお、バルプロ酸と併用することにより中枢性のけいれんを誘発する薬物には、カルバペネム系抗生物質(パニペネム・ベタミプロン、メロペネム水和物、イミペネム水和物・シラスタチンナトリウムなど)がある。

◆ 問281

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:5

マトリックス型製剤は、主薬を基剤中(ワックスや高分子マトリックス)に均一に分散させた製剤のことである。デパケンR錠は内側に多孔性マトリックス構造を有しており、その上に徐放膜、糖衣が施されている。

服用後速やかに崩壊し、内包された徐放性顆粒から薬物が放出される製剤は、マルチプルユニットタイプである。

速放性顆粒と徐放性顆粒を混合し、打錠した製剤は、スパスタブ型である。

徐放層と速放層の2層からなる錠剤は、スパンタブ型である。

速放性の外殻層と徐放性の内殻錠からなる錠剤は、ロンタブ型である。